人々の足元から社会を変えていく。

今までも、これからも。

JVCは世界の困っている人々に、足りないものをあげるのではなく、つくる方法を一緒に考える。紛争で傷ついた人々を助けるだけではなく、紛争を起こさない道をつくる。「問題の根本にこだわる」この思いを貫き活動しています。

JVCの取り組み 3つの柱

-

“奪う”のではなく

“分かち合う”

強者が支配を広げようとする争いや、自然や暮らしへの影響を無視した開発が、人々の自分で決める権利、暮らし、命をも奪っています。それを許している社会の構造を変えていくため、さまざまな働きかけと実践を重ねます。

-

分断を対話の力で

乗り越える

国家間や人々の分断が進み、さまざまな差別や抑圧、暴力が社会に広がっています。「暴力で平和はつくれない」という信念のもと、対話による問題解決の道を探り、異なる立場の人々が安心して共生できる社会を目指します。

-

可能性を

ともにひらく

困難に直面して生きる人々は、置かれている状況によって持っている力を奪われています。一人ひとりが本来持つ力を発揮できるよう、現地の人々とともに、課題の解決に取り組みます。

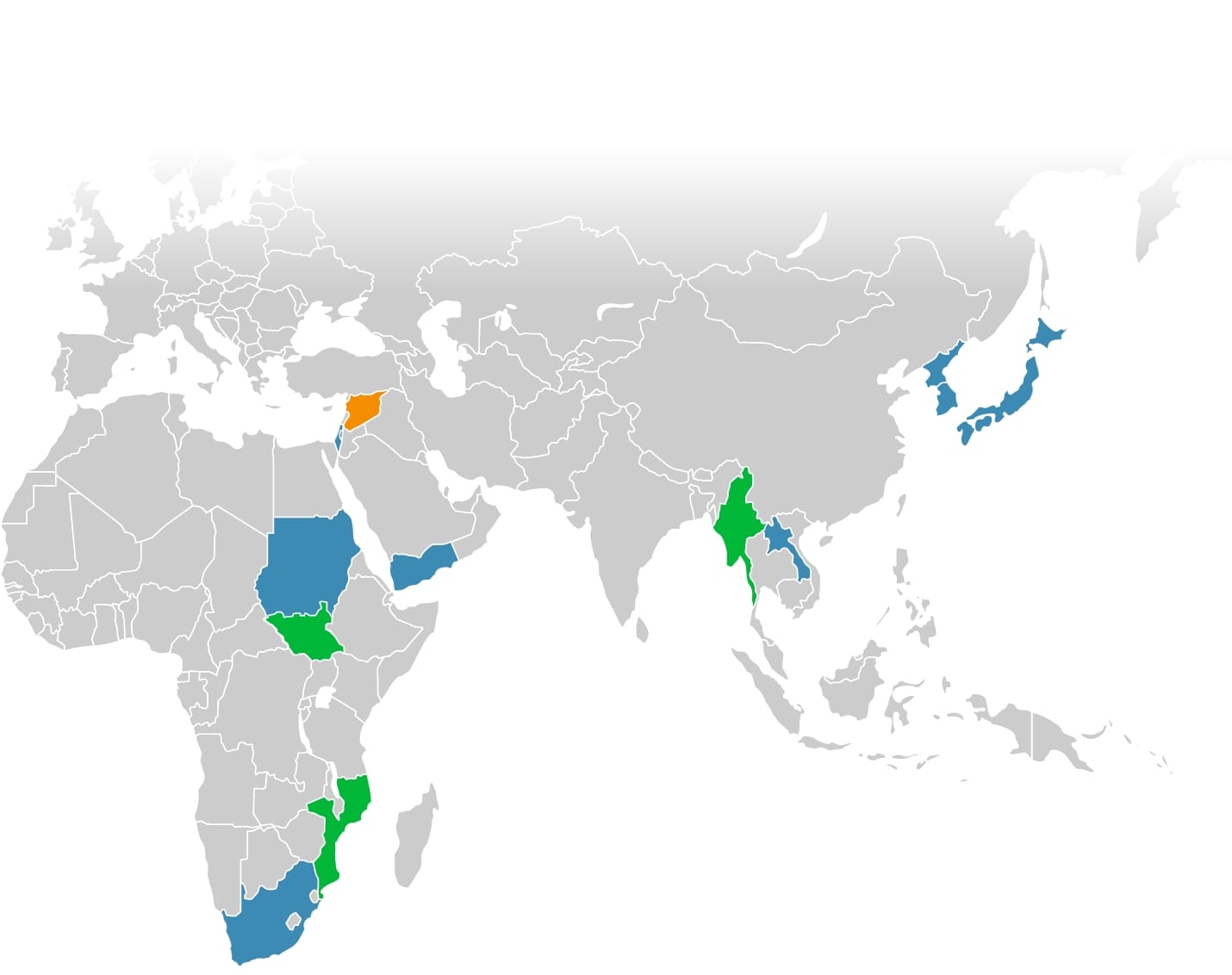

JVCの活動地域

JVCは世界に困っている人がいれば駆けつける、そんな思いでこれまで20以上の国・地域で活動を行ってきました。

これからも周縁に追いやられた人々に寄り添うための活動を世界に広げます。

(地図の国名クリックで活動ページに飛びます)

終了した事業

活動地ダイジェスト

活動レポート

日本

国際人権とNGO/市民社会 ~日本国内で人権の保障が受けられない人々に...

日本

国際人権とNGO/市民社会 ~日本国内で人権の保障が受けられない人々に...

ガザ

パレスチナ

【ガザ】3度目の冬を迎えたガザの今

日本

日本文理大学付属高校の皆さんが、学校行事での難民支援のための飲料販売を...

ラオス

【2024年度活動報告】住民主体の共有資源の管理と利用の支援

ラオス

【ラオス現地レポート】現地スタッフインタビュー後編

ラオス

【ラオス現地レポート】現地スタッフインタビュー前編

日本

ラオス

スタッフインタビュー「JVCの中の人を知ろう!~東武瑠さん編~」

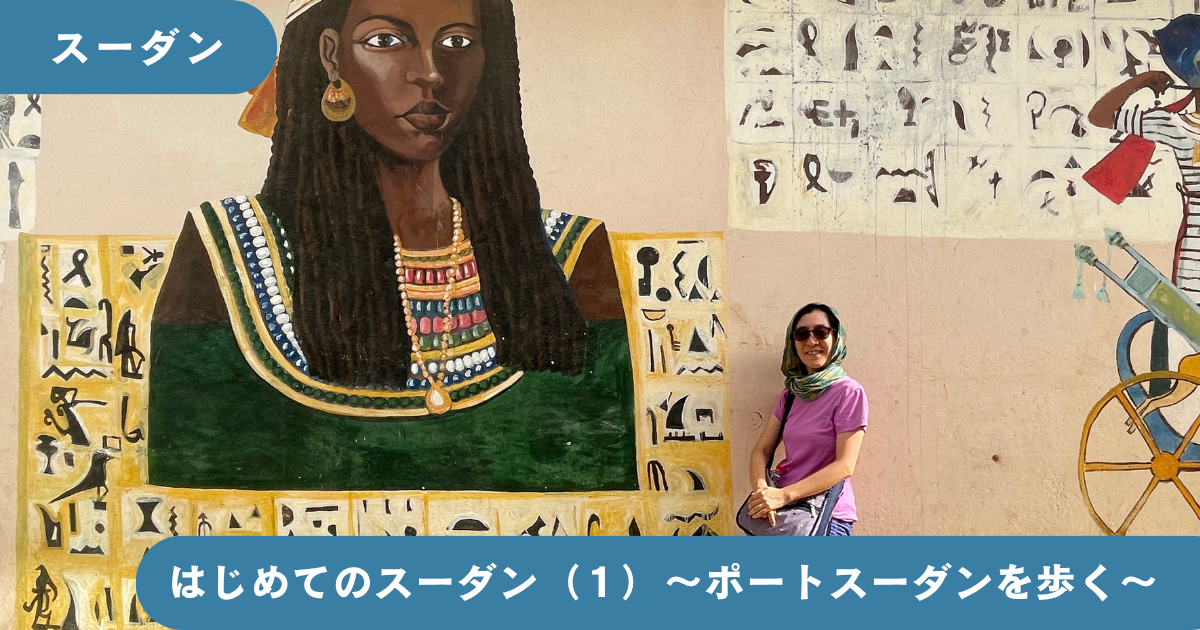

スーダン

【スーダン】片足を失った少年が学校に戻るまで

スーダン

はじめてのスーダン(2)~内部監査とポートスーダンでの活動~

スーダン

はじめてのスーダン(1)~ポートスーダンを歩く~

スーダン

【スーダン現地レポート】補習校支援の現場から~

日本

南アフリカ

JVC南アフリカ事業の終了について

南アフリカ

南アフリカのスカウト・カッブプログラムって?

南アフリカ

ケアボランティアと保護者のケアの質を向上させるための訓練

南アフリカ

南アフリカでの菜園づくり活動

ガザ

パレスチナ

【ガザ】3度目の冬を迎えたガザの今

ガザ

パレスチナ

【ガザ】停戦を迎えた今もなお、支援が必要です

ガザ

パレスチナ

【ガザ】再度の停戦へ 人々が生活を取り戻すために

ガザ

パレスチナ

ガザ攻撃から2年 ~現地から「希望」のメッセージ~

コリア

【コリア】JVCと南北朝鮮との関わり~後編~ (2)(会報誌T&Eより...

コリア

【コリア】JVCと南北朝鮮との関わり~後編~ (1)(会報誌T&Eより...

コリア

【おすすめ本紹介!】済州島と四・三事件を知る(会報誌T&Eから)

コリア

【コリア】済州4・3事件に学ぶ旅 (2) ~歩いて、見て、聞いて知った...

日本

国際人権とNGO/市民社会 ~日本国内で人権の保障が受けられない人々に...

日本

国際人権とNGO/市民社会 ~日本国内で人権の保障が受けられない人々に...

日本

日本文理大学付属高校の皆さんが、学校行事での難民支援のための飲料販売を...

日本

スタッフインタビュー「JVCの中の人を知ろう!~篠田奈都さん編~」

声明

【声明】国際NGO41団体によるガザ地区への自由な支援搬入を求める共同...

声明

NGO共同声明「停戦を、食料を、今すぐに」の発出およびキャンドルアクシ...

声明

【声明】国際NGO49団体によるガザ市への攻撃に関する共同声明(202...

声明

【声明】ガザ地区における「飢饉」の発生に関する声明 (2025/...

イエメン

【イエメン】「紛争と平和の中間」の暮らし #03

イエメン

【イエメン】「紛争と平和の中間」の暮らし #02

イエメン

【イエメン】「紛争と平和の中間」の暮らし #01

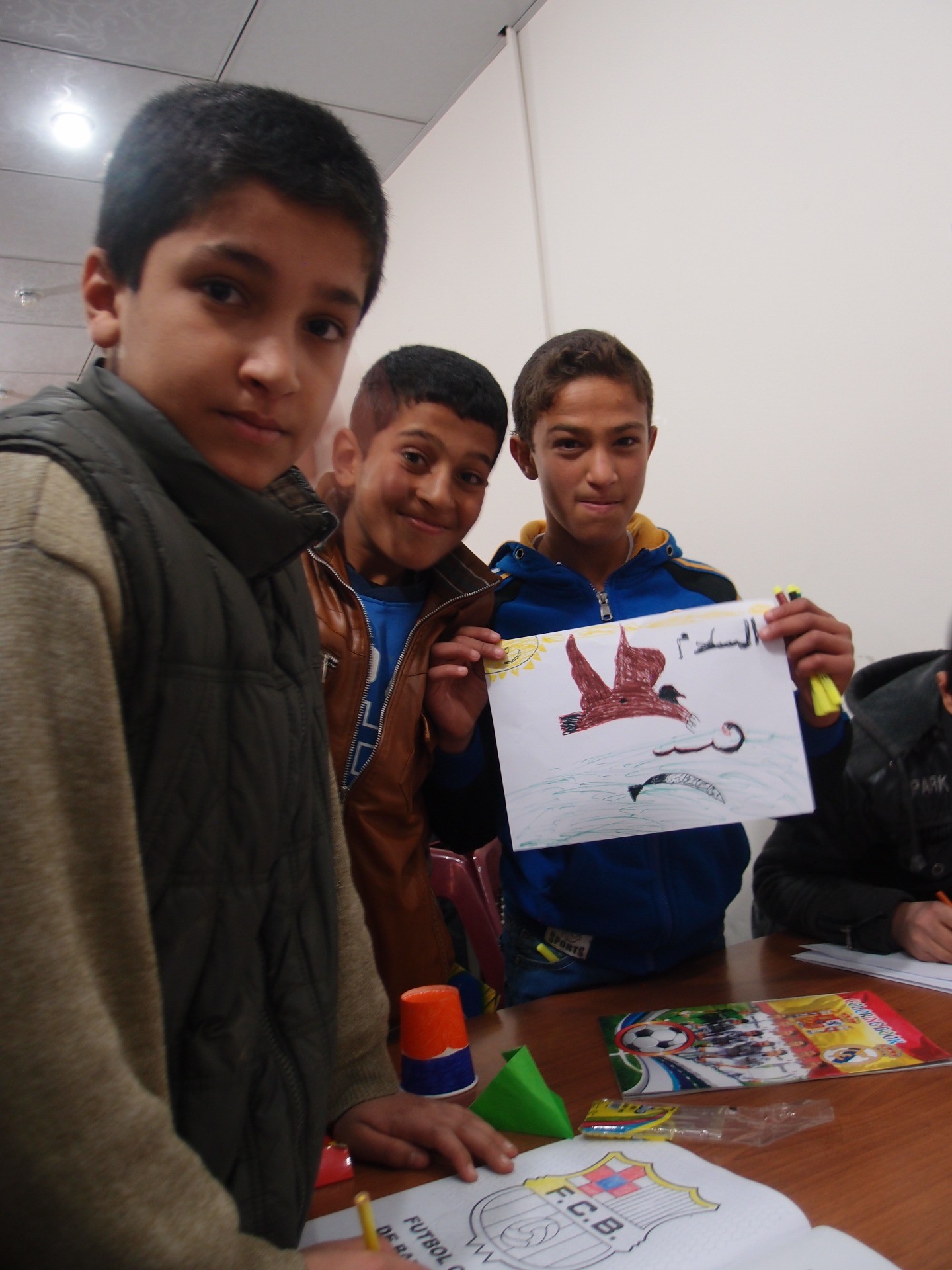

イエメン

イエメンで広がる子どもたちの笑顔 ―子ども広場の運営が始まっています!

南スーダン

【終了】南スーダン緊急支援活動報告:プラスチックシートの配布を進めてい...

南スーダン

南スーダン

スタッフインタビュー2016 第2回: 人道支援/平和構築グループマネ...

南スーダン

南スーダンの首都、ジュバを訪問して(4) -誰を「駆け付け警護」するの...

南スーダン

南スーダンの首都、ジュバを訪問して(3) -自衛隊が建設した道路-

アフガニスタン

アフガニスタンでのYVOの教育プログラム

アフガニスタン

タリバン政権下での女子教育の再開(JVC会報誌 No.352より)

アフガニスタン

アフガニスタン

終了事業:アフガニスタン 提言活動

アフガニスタン

アフガニスタン

終了事業:アフガニスタン 地域教育・識字教室の取り組み

イラク

平和だったイラクを知らない子どもたち

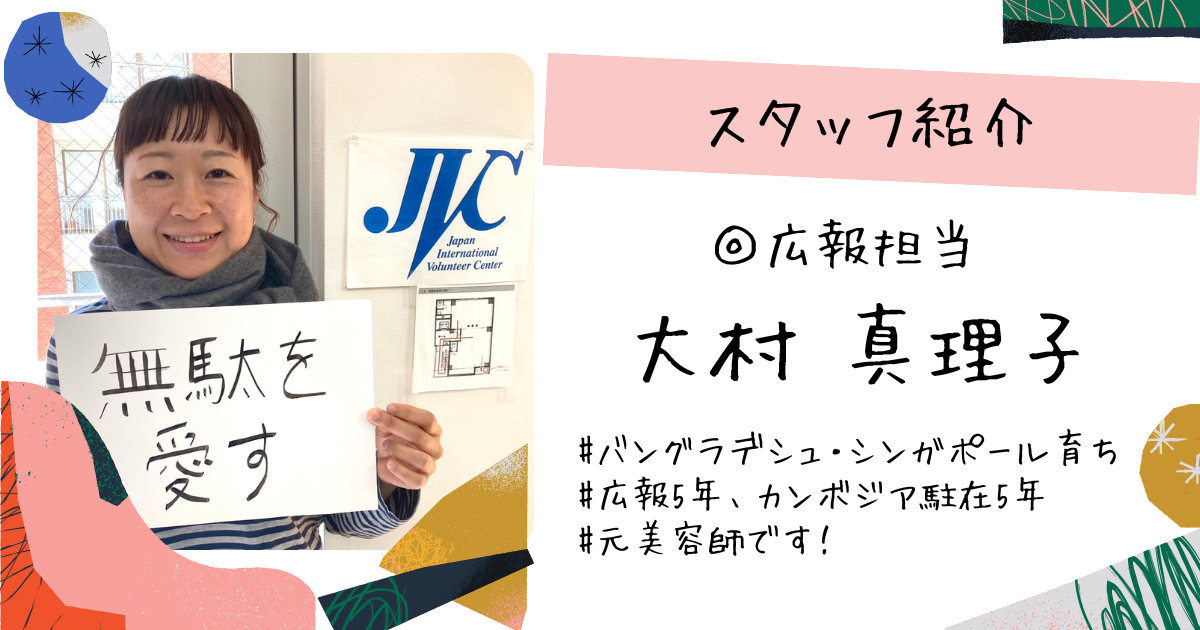

カンボジア

カンボジア

スタッフインタビュー「JVCの中の人を知ろう!~大村真理子さん編~」

カンボジア

カンボジア

元カンボジア事業地のハーブティー、青山スパイラルでイベント開催!(9/...

カンボジア

カンボジア

【祝】新ハーブティーブランド誕生!ロフトで取り扱いスタート

カンボジア

カンボジア

活動終了から2年!元事業地の最新状況

東日本大震災

東日本大震災

終了事業:南相馬市災害FMの運営支援

東日本大震災

東日本大震災

終了事業:気仙沼市鹿折地区での生活再建支援

東日本大震災

東日本大震災

終了事業:南相馬市の仮設住宅で入居者が集うサロンを運営

東日本大震災

災害公営住宅の自治会結成 ~住民同士が支え合える環境を作る~

パレスチナ

ピックアップ

和平の兆しと挫折・・・ パレスチナ事業30周年特設ページ更新

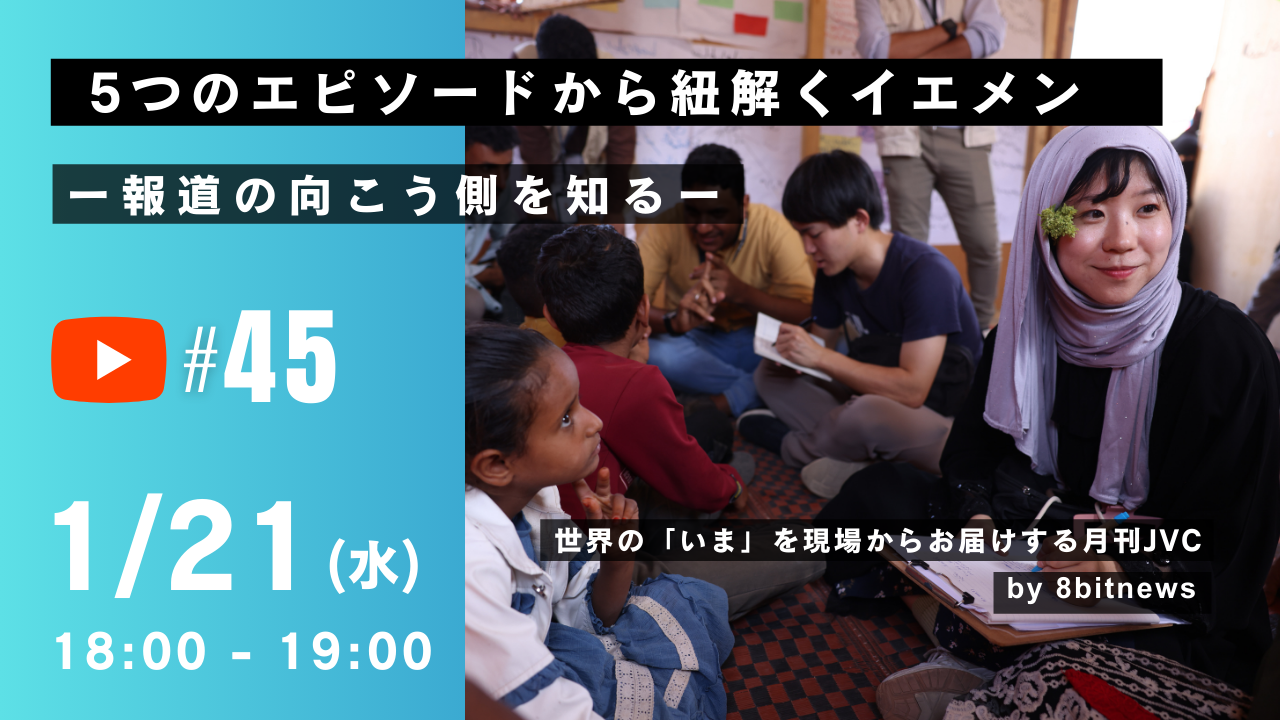

月刊JVC

イエメン

1/21(水)【月刊JVC#45】5つのエピソードから紐解くイエメンー...

月刊JVC

スーダン

10/30(木)18時から緊急配信!スーダンの病院で患者ら460人超殺...

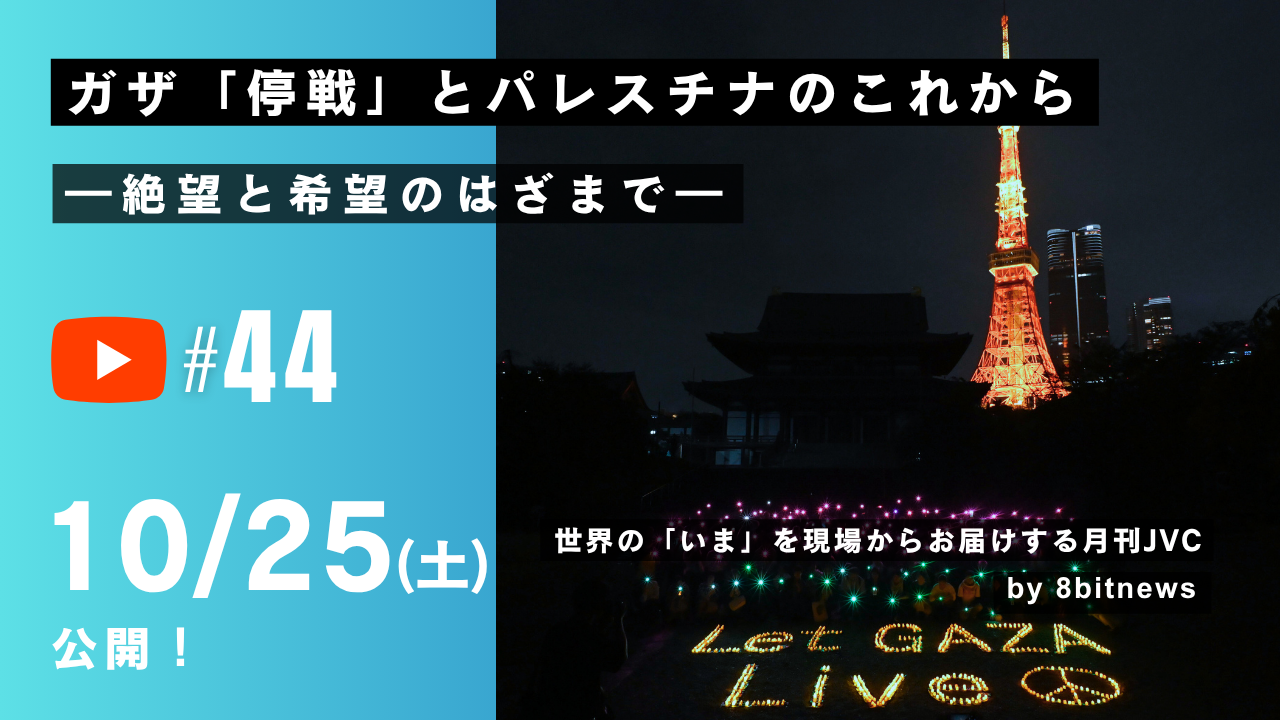

月刊JVC

パレスチナ

ガザ

10/25公開【月刊JVC#44】ガザ「停戦」とパレスチナのこれから―...

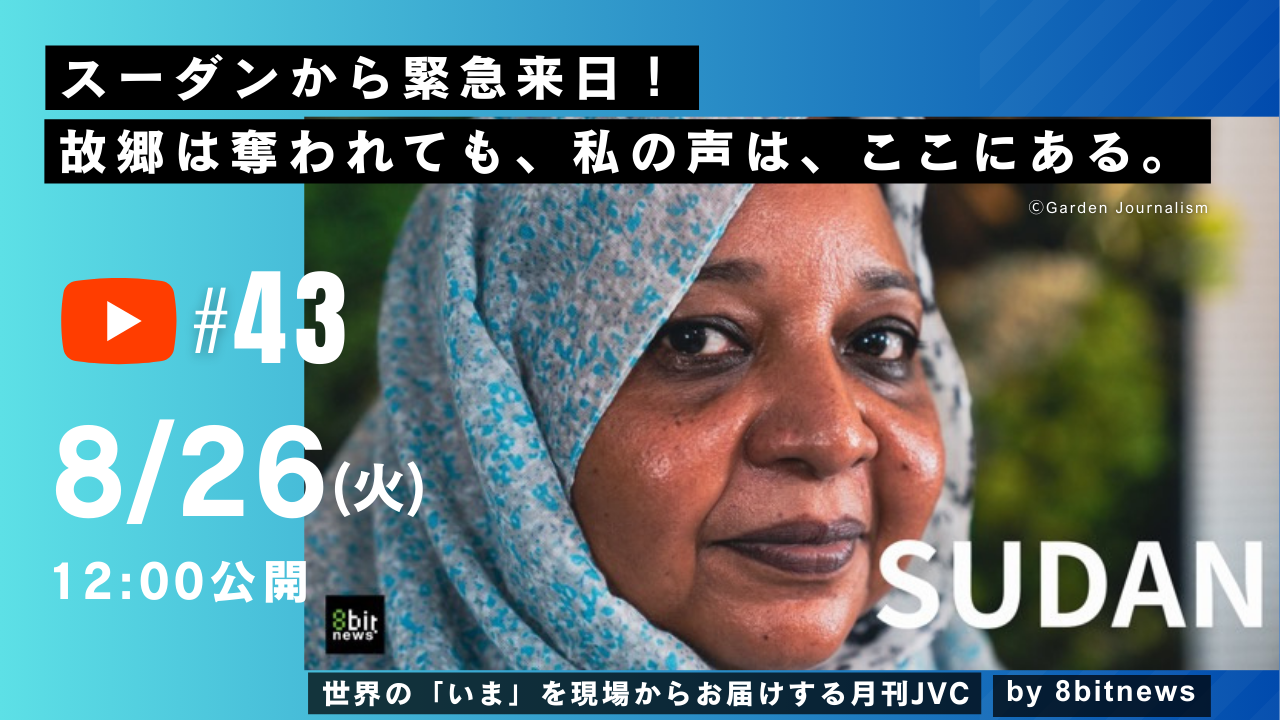

月刊JVC

スーダン

8/26【月刊JVC#43】スーダンから緊急来日! 故郷は奪われても、...

ミャンマー

【ビルマ/ミャンマー地震緊急支援 第五弾活動報告】中部の230世帯に食...

ミャンマー

12/15(月)【オンラインセミナー】過ちを繰り返さないために–ミャン...

ミャンマー

11/6(木)【セミナー】ミャンマー軍の見せかけの「選挙」と人びとの求...

ミャンマー

【ビルマ/ミャンマー地震緊急支援 第四弾活動報告】健康に生きる上で欠か...

シリア

2023年度シリア地震被災者支援:支援活動のご報告

活動レポート一覧を見る