イベントに参加するEVENT

JVCのイベント

JVCでは、年間を通して様々なイベントを企画・実行しています。

硬くまじめなものから楽しく気軽に参加できるものまで、活動幅広さ同様の多彩さです。

ぜひ一度ご参加ください。

- 対面 オンライン

開催予定2026年2月26日(木) 19:00~21:00

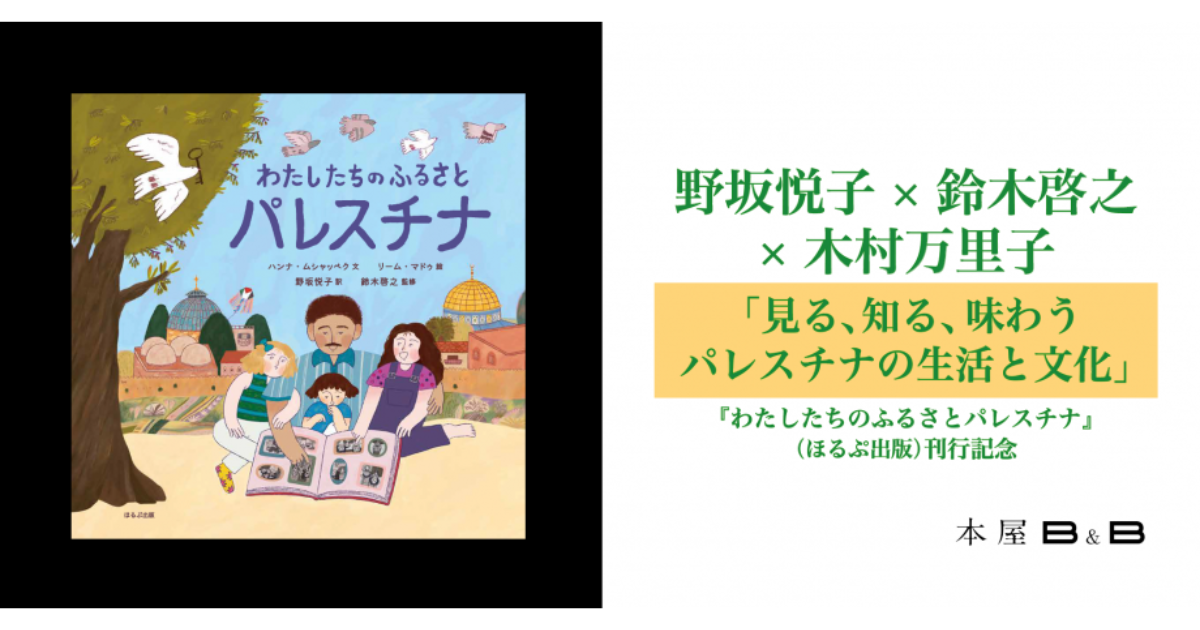

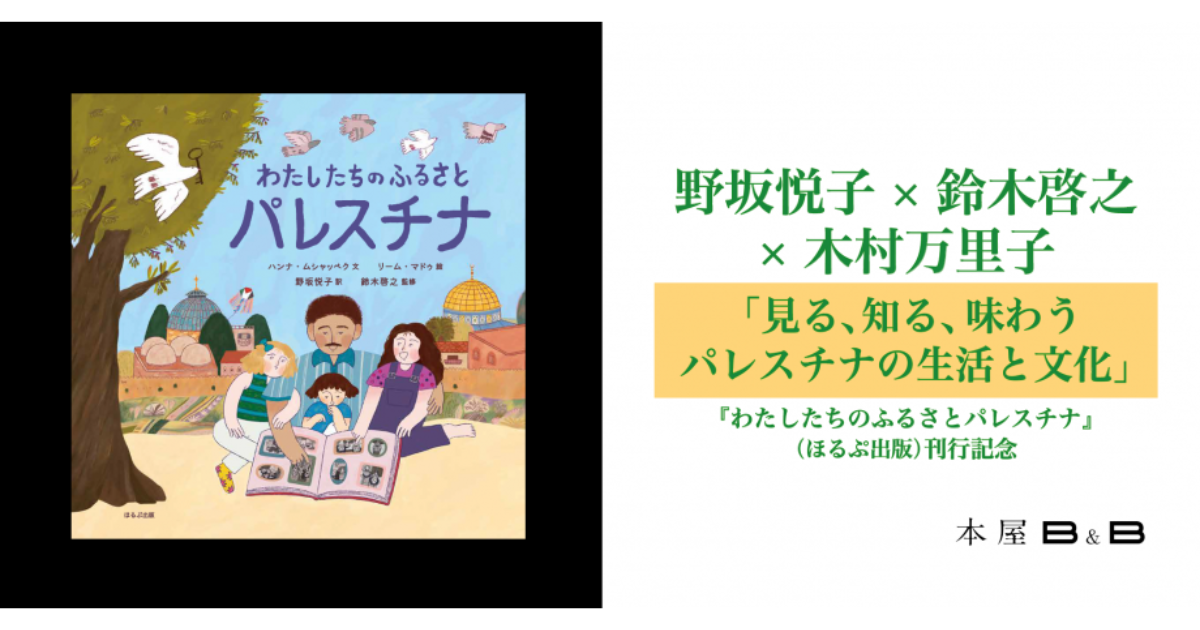

開催予定2026年2月26日(木) 19:00~21:002/26 【トークイベント】野坂悦子×鈴木啓之×木村万里子「見る、知る、味わう パレスチナの生活と文化」

- オンライン

開催予定2026年2月26日(木)19:00~20:00

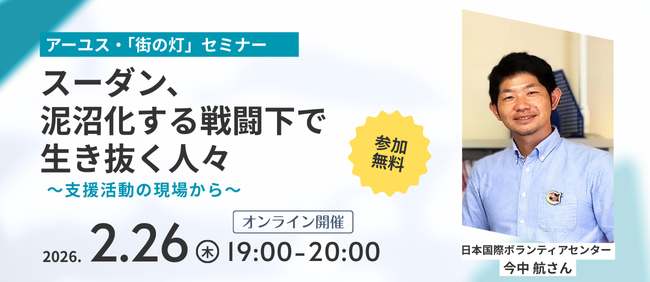

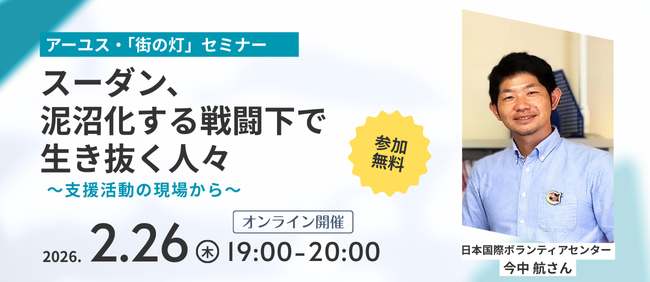

開催予定2026年2月26日(木)19:00~20:002/26(木) オンライン【アーユス・街の灯セミナー】スーダン、泥沼化する戦闘下で生き抜く人々~支援活動の現場から~

- 対面

開催予定2026年2月16日(月)~26日(木)

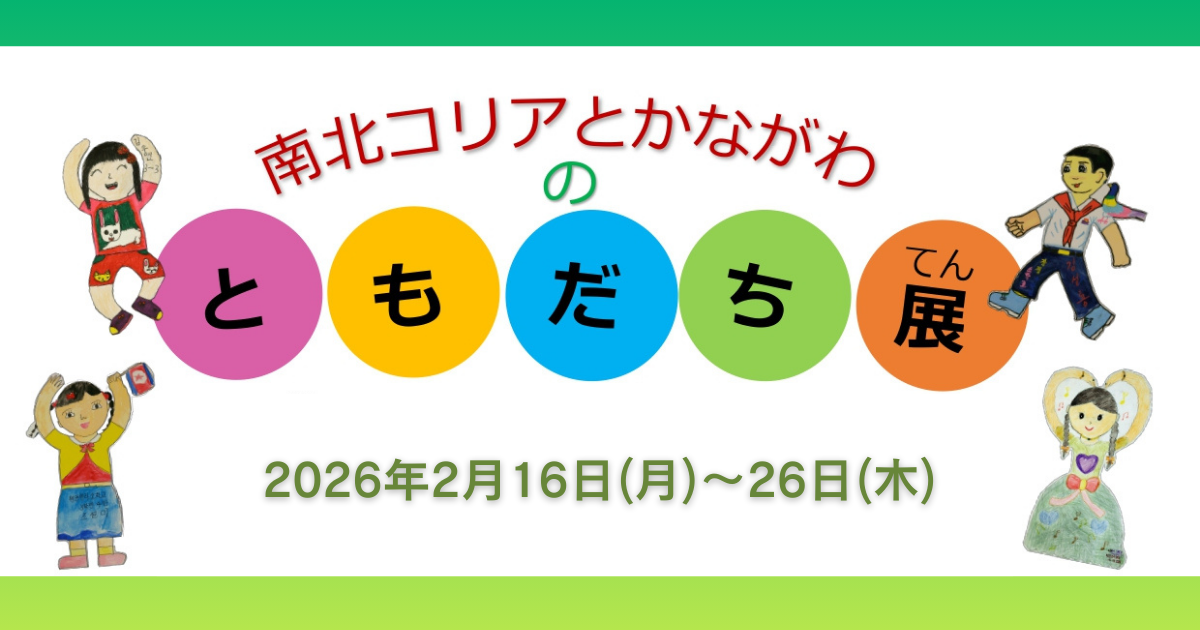

開催予定2026年2月16日(月)~26日(木)2/16(月)~26(木) 【南北コリアとかながわのともだち展】

- 対面

開催予定2026年2月11日(水・祝)10:00~13:00

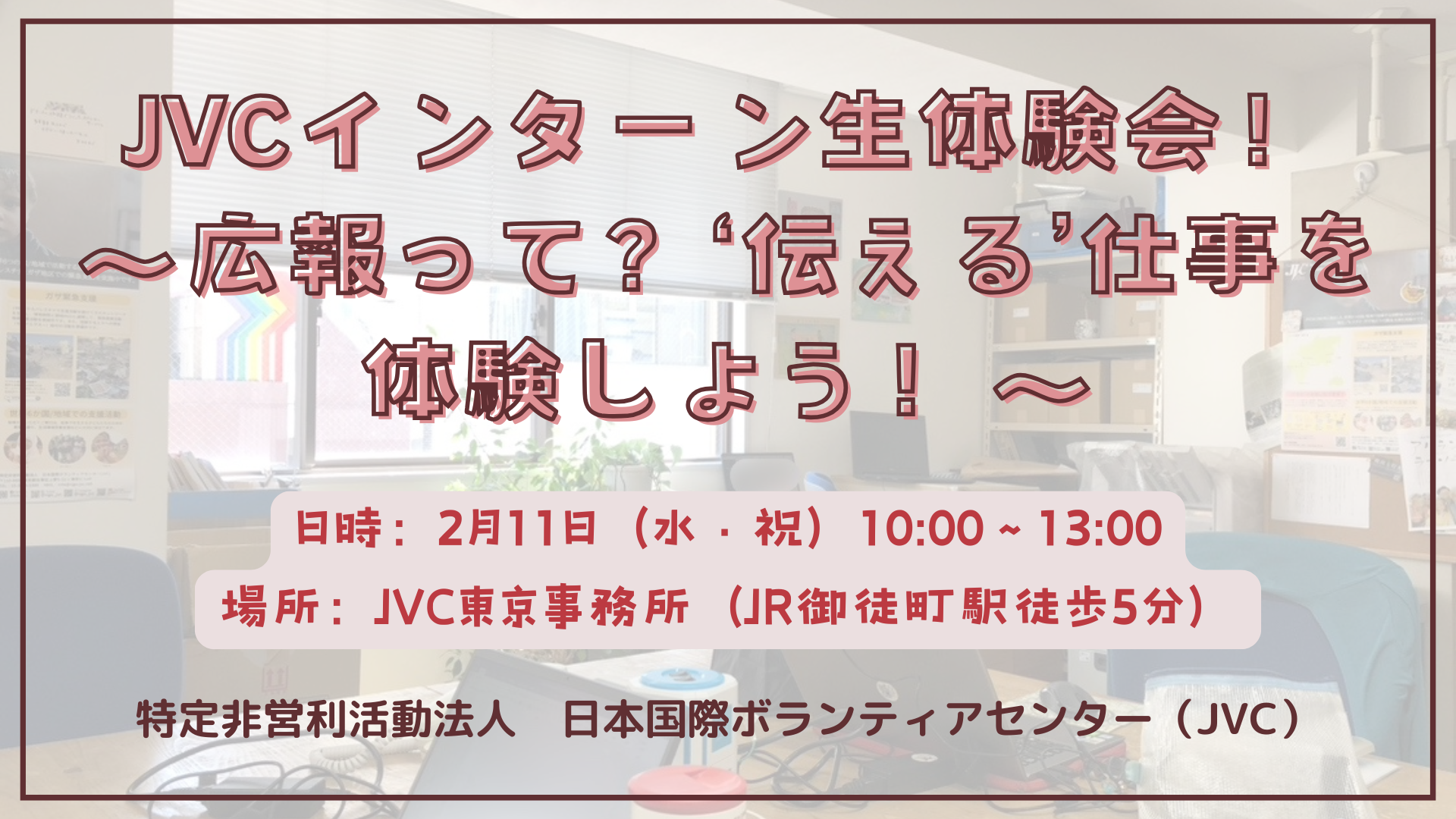

開催予定2026年2月11日(水・祝)10:00~13:00【※申込終了】2/11(水・祝)【大学生・大学院生・社会人対象】インターン生体験イベント~広報って?“伝える”仕事を体験しよう!~

- 対面

開催予定2026年2月7日(土)14:30~17:00

開催予定2026年2月7日(土)14:30~17:00【※申込終了】2/7(土)@東京【パレスチナ刺繍イベント】パレスチナ刺繍で可愛い指輪を作ろう!!

- 対面

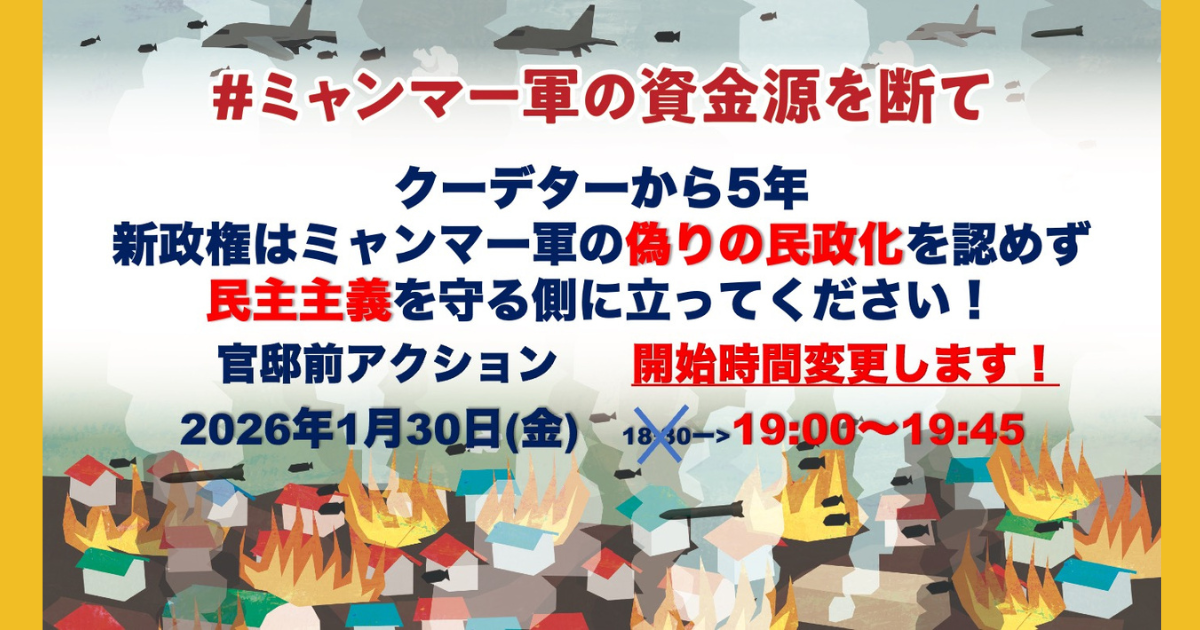

終了2026年1月30日(金) 19:00~19:45

終了2026年1月30日(金) 19:00~19:451/30(金)#ミャンマー国軍の資金源を断て「クーデターから5年―新政権はミャンマー軍の偽りの民政化を認めず民主主義を守る側に立ってください!」-官邸前アクション

- 月刊JVC

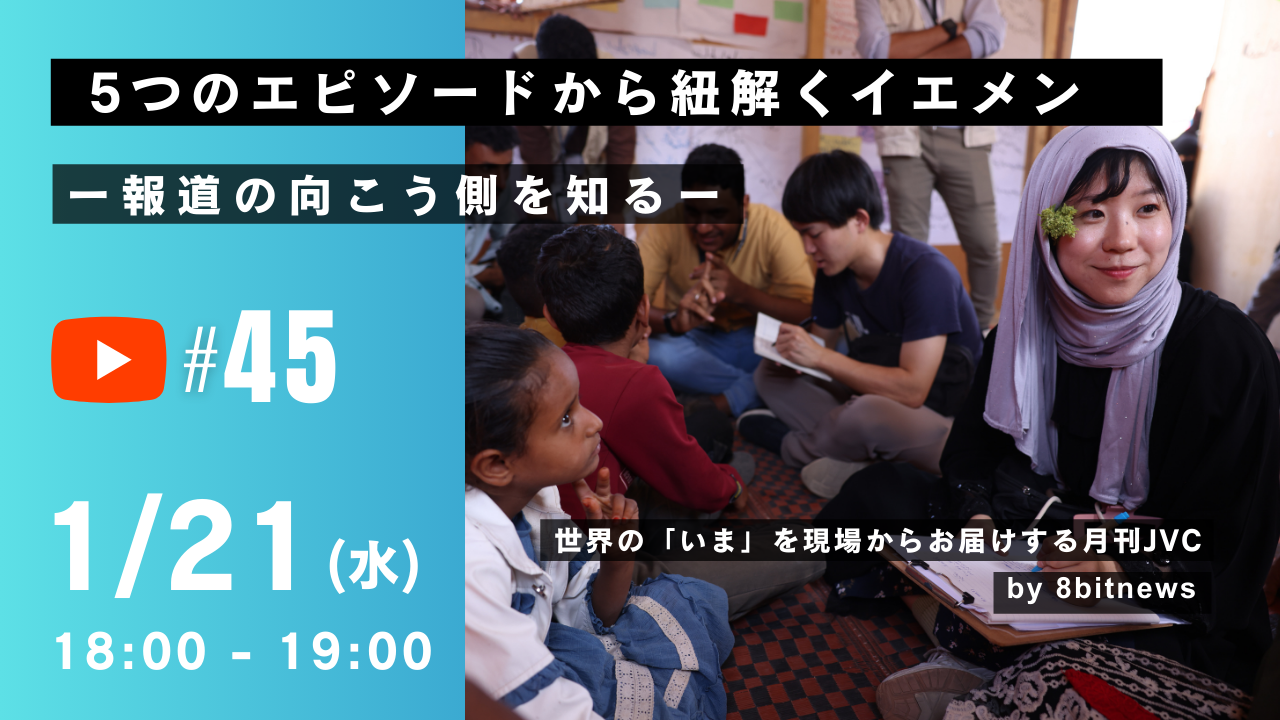

終了2026年1月21日(水) 18:00-19:00

終了2026年1月21日(水) 18:00-19:001/21(水)【月刊JVC#45】5つのエピソードから紐解くイエメンー報道の向こう側を知るー

- オンライン

終了2026年1月9日(金)19:00~21:00

終了2026年1月9日(金)19:00~21:001/9(金)【冬休み特別企画】家族で考える「壁で分断された国パレスチナ」ピーススタディツアー

- 対面

開催予定2025年12月20日(土)~

開催予定2025年12月20日(土)~【12/20より開催@沖縄】つながる世界〜パレスチナのこどもたち写真展+絵本作家の絵画展

- 対面 オンライン

終了2025年12月13日(土)13:00~14:30

終了2025年12月13日(土)13:00~14:3012/13(土)【世界人権デー特別企画 】私たちが見たスーダン〜現地で活動した日本人が語る、リアルな現状と想い〜

- 対面 オンライン

開催予定2026年2月26日(木) 19:00~21:00

開催予定2026年2月26日(木) 19:00~21:002/26 【トークイベント】野坂悦子×鈴木啓之×木村万里子「見る、知る、味わう パレスチナの生活と文化」

- オンライン

開催予定2026年2月26日(木)19:00~20:00

開催予定2026年2月26日(木)19:00~20:002/26(木) オンライン【アーユス・街の灯セミナー】スーダン、泥沼化する戦闘下で生き抜く人々~支援活動の現場から~

- 対面

開催予定2026年2月16日(月)~26日(木)

開催予定2026年2月16日(月)~26日(木)2/16(月)~26(木) 【南北コリアとかながわのともだち展】

- 対面

開催予定2026年2月11日(水・祝)10:00~13:00

開催予定2026年2月11日(水・祝)10:00~13:00【※申込終了】2/11(水・祝)【大学生・大学院生・社会人対象】インターン生体験イベント~広報って?“伝える”仕事を体験しよう!~

- 対面

開催予定2026年2月7日(土)14:30~17:00

開催予定2026年2月7日(土)14:30~17:00【※申込終了】2/7(土)@東京【パレスチナ刺繍イベント】パレスチナ刺繍で可愛い指輪を作ろう!!

- 対面

開催予定2025年12月20日(土)~

開催予定2025年12月20日(土)~【12/20より開催@沖縄】つながる世界〜パレスチナのこどもたち写真展+絵本作家の絵画展

- 対面

終了2026年1月30日(金) 19:00~19:45

終了2026年1月30日(金) 19:00~19:451/30(金)#ミャンマー国軍の資金源を断て「クーデターから5年―新政権はミャンマー軍の偽りの民政化を認めず民主主義を守る側に立ってください!」-官邸前アクション

- 月刊JVC

終了2026年1月21日(水) 18:00-19:00

終了2026年1月21日(水) 18:00-19:001/21(水)【月刊JVC#45】5つのエピソードから紐解くイエメンー報道の向こう側を知るー

- オンライン

終了2026年1月9日(金)19:00~21:00

終了2026年1月9日(金)19:00~21:001/9(金)【冬休み特別企画】家族で考える「壁で分断された国パレスチナ」ピーススタディツアー

- 対面 オンライン

終了2025年12月13日(土)13:00~14:30

終了2025年12月13日(土)13:00~14:3012/13(土)【世界人権デー特別企画 】私たちが見たスーダン〜現地で活動した日本人が語る、リアルな現状と想い〜

- 対面

終了2025年12月12日(金)~15日(月)

終了2025年12月12日(金)~15日(月)12/12(金)~15(月) 【2025南北コリアと日本のともだち展 in さいたま】

- 対面

終了2024年12月9日(火) 18:30~

終了2024年12月9日(火) 18:30~メサイア・フェスティバル・クワイア第6回公演 @東京

- 対面

終了2025年12月9日(火)~12月28日(日)

終了2025年12月9日(火)~12月28日(日)加藤登紀子さん「ほろ酔いコンサート2025 <60周年 感謝祭>」

- オンライン

終了2025年12月15日(月)19:00~20:30

終了2025年12月15日(月)19:00~20:3012/15(月)【オンラインセミナー】過ちを繰り返さないために–ミャンマーの見せかけの「選挙」のリスクとは

- 対面

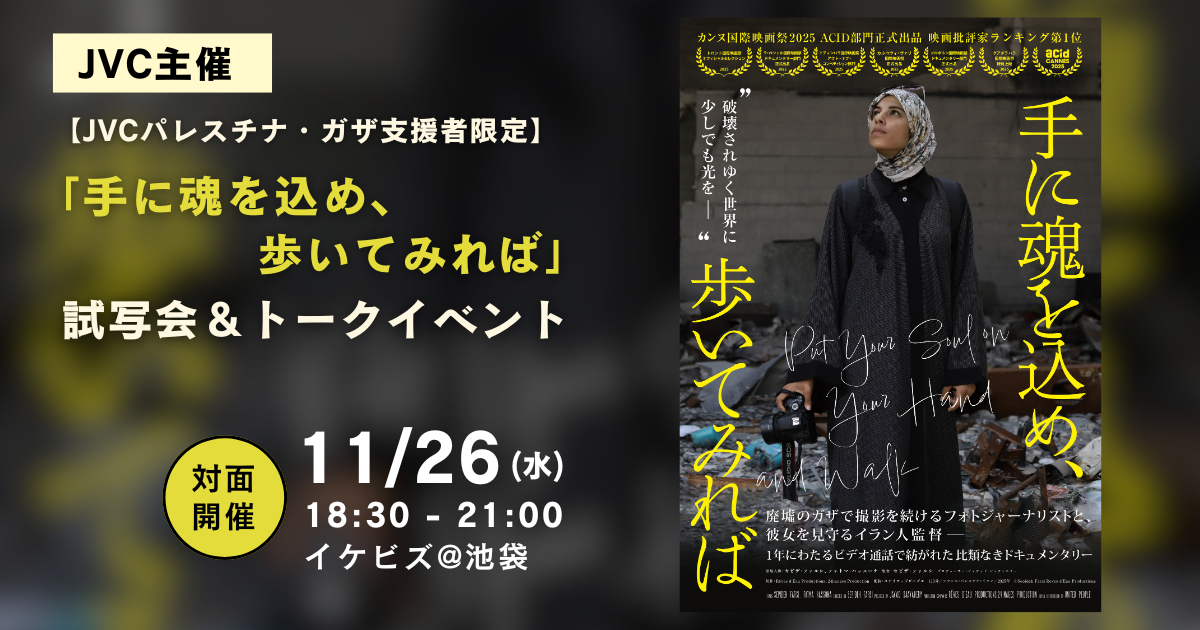

終了2025年11月26日(水)18:30~21:00

終了2025年11月26日(水)18:30~21:0011/26(水) @池袋【JVCパレスチナ・ガザ支援者限定】「手に魂を込め、歩いてみれば」試写会&トークイベント

- 対面

終了2025年11月22日(土)

終了2025年11月22日(土)11/22(土) 世界子どもの日 チャリティーウォーク2025

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 2026年01月 | 2026年03月 » | |||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7

|

| 8 | 9 | 10 |

11

|

12 | 13 | 14 |

| 15 |

16

|

17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 |

26

|

27 | 28 |

期間で絞り込む

- 2026年02月(5)

- 2026年01月(3)

- 2025年12月(6)

- 2025年11月(5)

- 2025年10月(9)

- 2025年09月(3)

- 2025年08月(7)

- 2025年07月(5)

- 2025年06月(3)

- 2025年05月(3)

- 2025年04月(3)

- 2025年03月(6)

- 2025年02月(5)

- 2025年01月(3)

- 2024年12月(5)

- 2024年11月(4)

- 2024年10月(4)

- 2024年09月(8)

- 2024年08月(6)

- 2024年07月(8)

- 2024年06月(5)

- 2024年05月(4)

- 2024年04月(3)

- 2024年03月(7)

- 2024年02月(2)

- 2024年01月(4)

- 2023年12月(6)

- 2023年11月(16)

- 2023年10月(6)

- 2023年09月(6)

- 2023年08月(7)

- 2023年07月(10)

- 2023年06月(6)

- 2023年05月(4)

- 2023年04月(2)

- 2023年03月(4)

- 2023年02月(6)

- 2023年01月(2)

- 2022年12月(4)

- 2022年11月(3)

- 2022年10月(7)

- 2022年09月(1)

- 2014年10月(1)