イベントに参加するEVENT

JVCのイベント

JVCでは、年間を通して様々なイベントを企画・実行しています。

硬くまじめなものから楽しく気軽に参加できるものまで、活動幅広さ同様の多彩さです。

ぜひ一度ご参加ください。

- オンライン

開催予定2025年8月2日(土)

開催予定2025年8月2日(土)8/2(土)【夏休み特別企画】家族で考える「壁で分断された国パレスチナ」ピーススタディツアー

- オンライン 対面

開催予定2025年7月13日(日)13:00~15:00

開催予定2025年7月13日(日)13:00~15:007/13(日)対面&オンライン【なぜ私たちは済州島へ】2025 次世代のための済州4・3 ピースツアー 報告会 @東京

- 対面

開催予定2025年7月6日(木)13:30~16:30

開催予定2025年7月6日(木)13:30~16:307/6(日)パレスチナのことを知ろう 映画上映会&トークイベント@山梨

- 月刊JVC

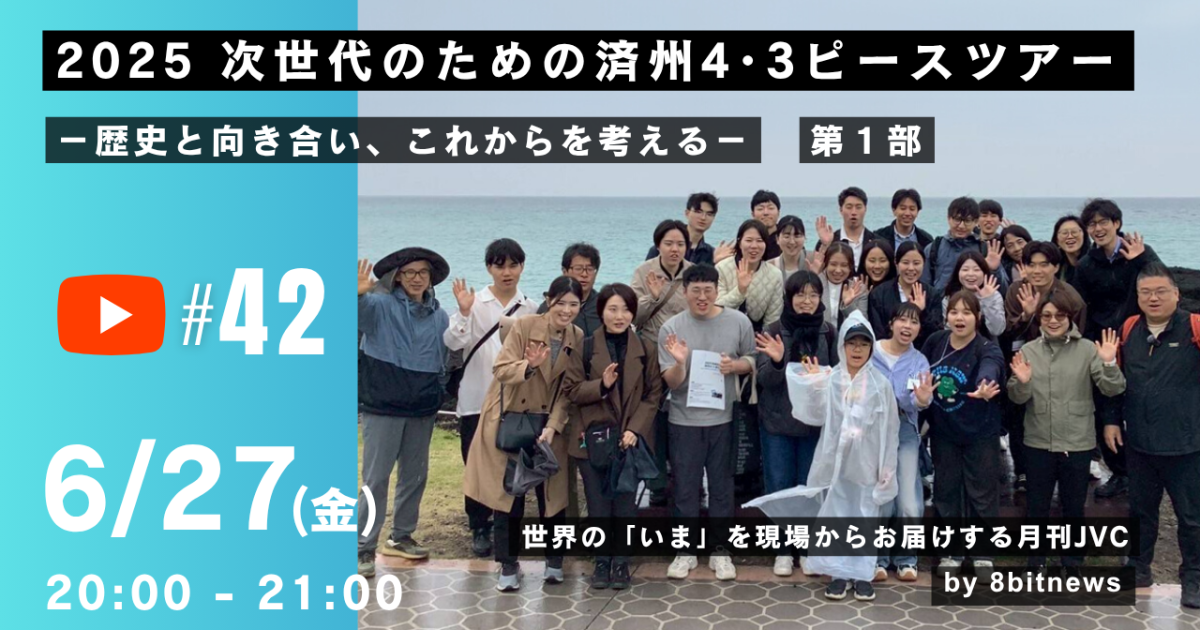

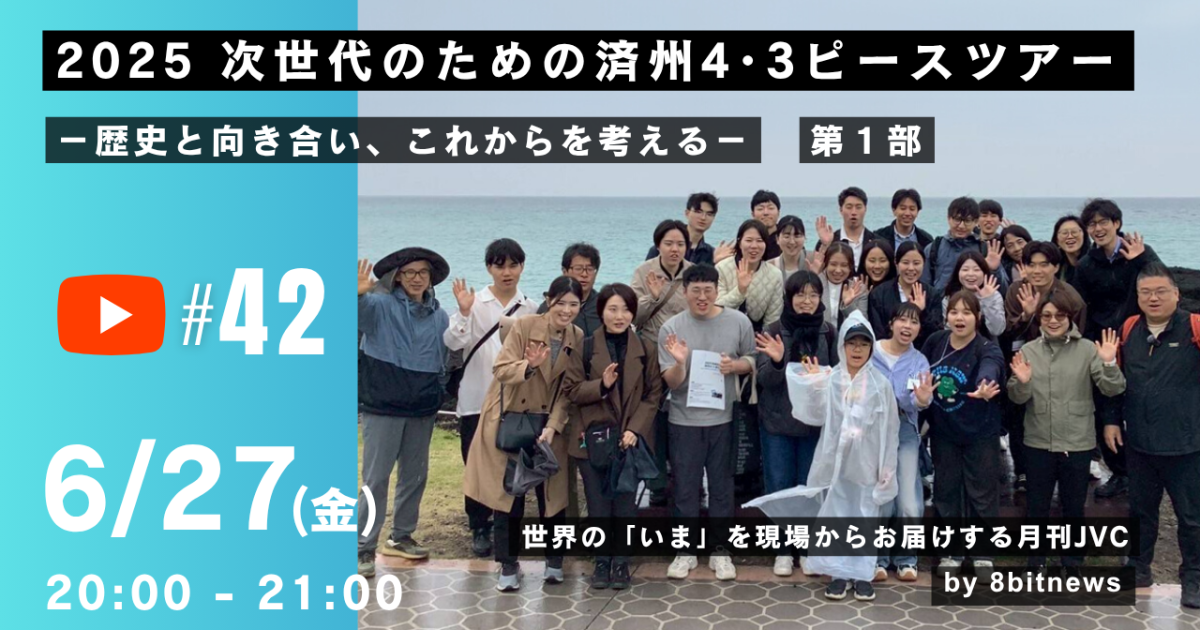

開催予定2025年6月27日(金)20時~、6月28日(土)20時~

開催予定2025年6月27日(金)20時~、6月28日(土)20時~6/27~6/28【月刊JVC#42】2025次世代のための 済州4・3ピースツアー ~歴史と向き合い、これからを考える~

- 対面

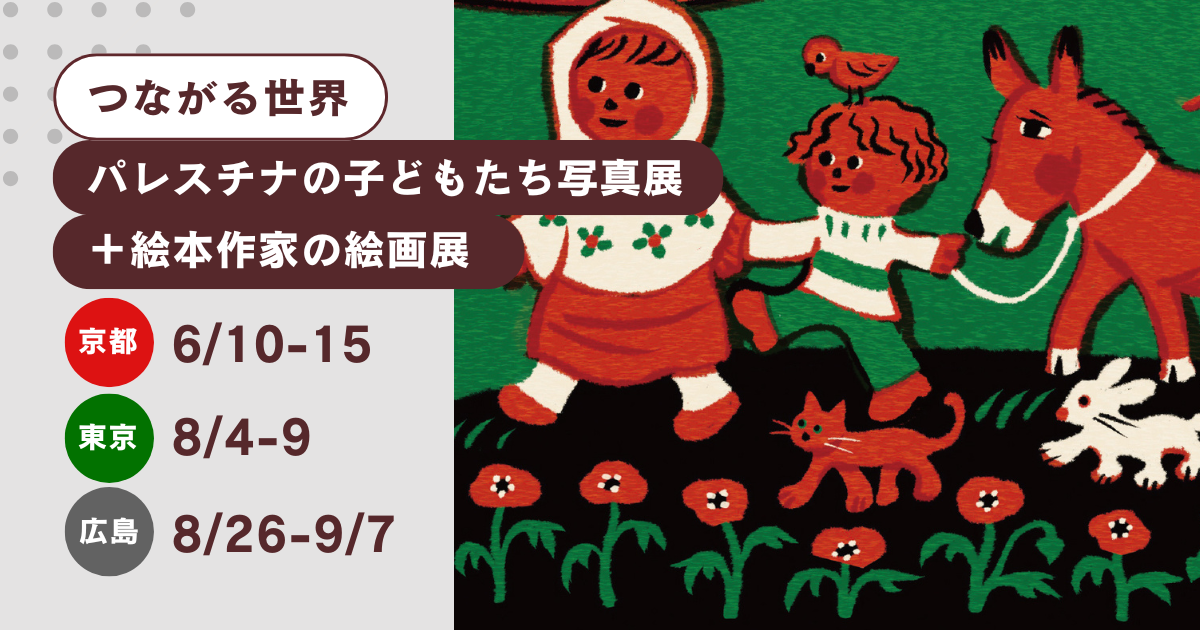

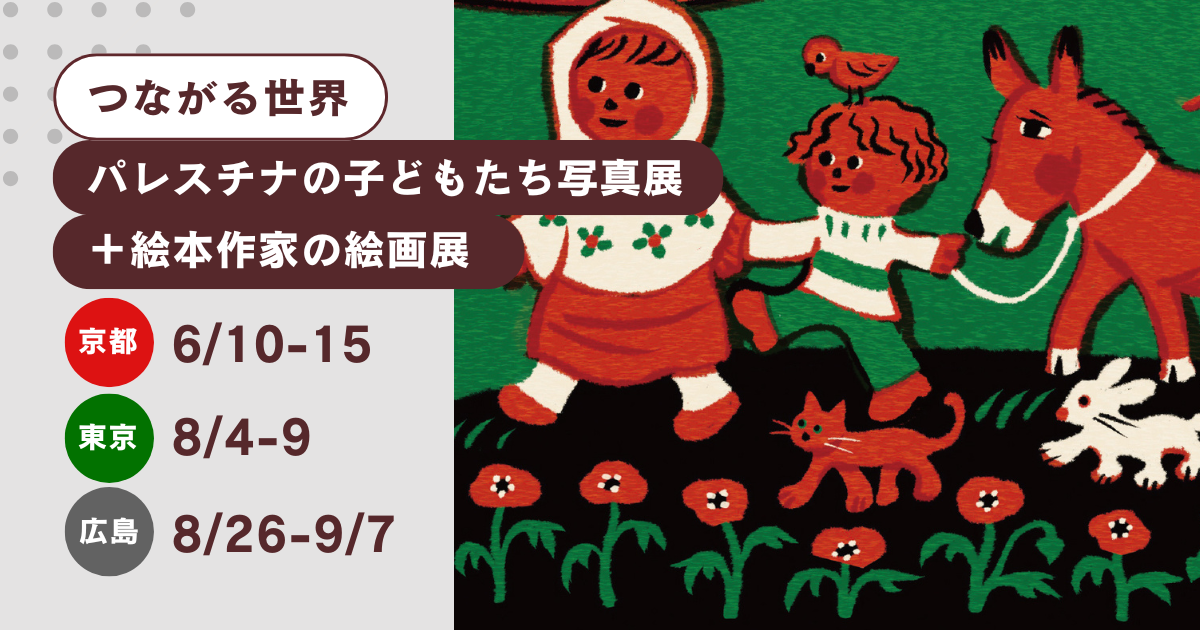

開催予定2025年6月10日(火)~

開催予定2025年6月10日(火)~【6/10より開催】つながる世界〜パレスチナのこどもたち写真展+絵本作家の絵画展

- 対面 オンライン

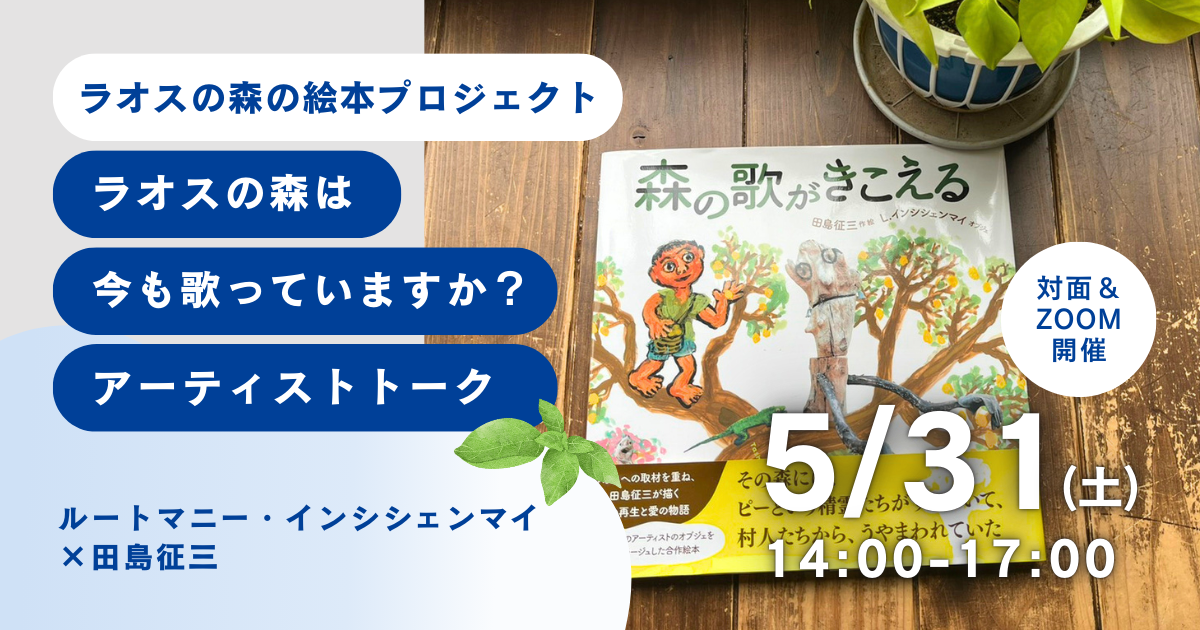

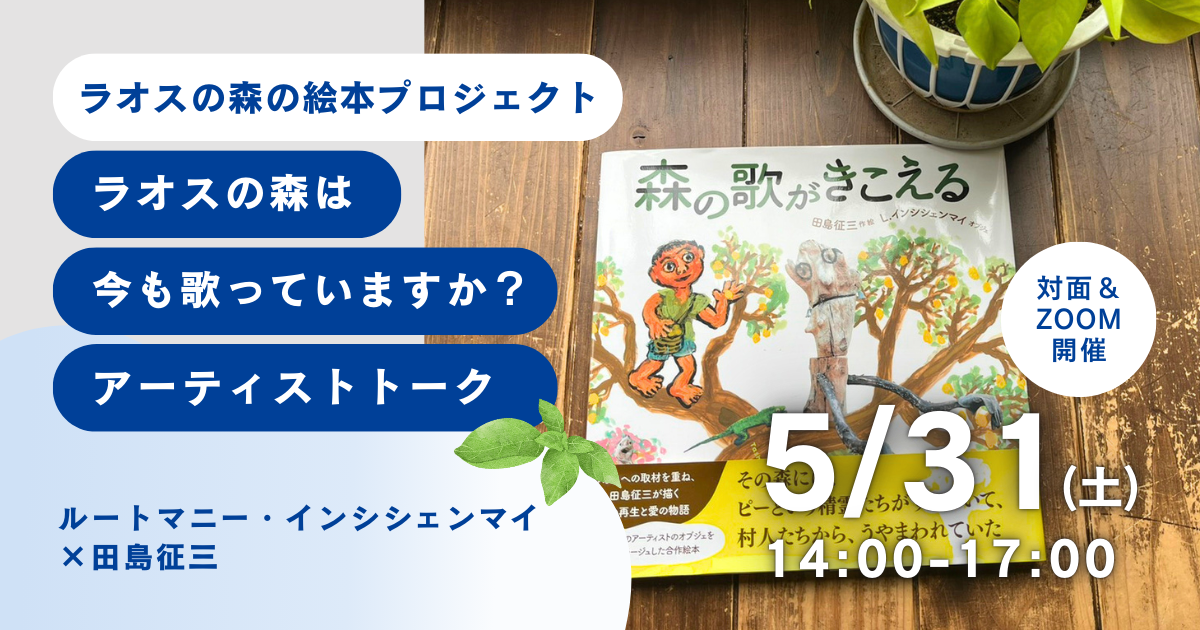

終了2025年5月31日(土)

終了2025年5月31日(土)5/31開催【田島征三氏登壇】ラオスの森は今も歌っていますか?アーティストトーク

- 対面 オンライン

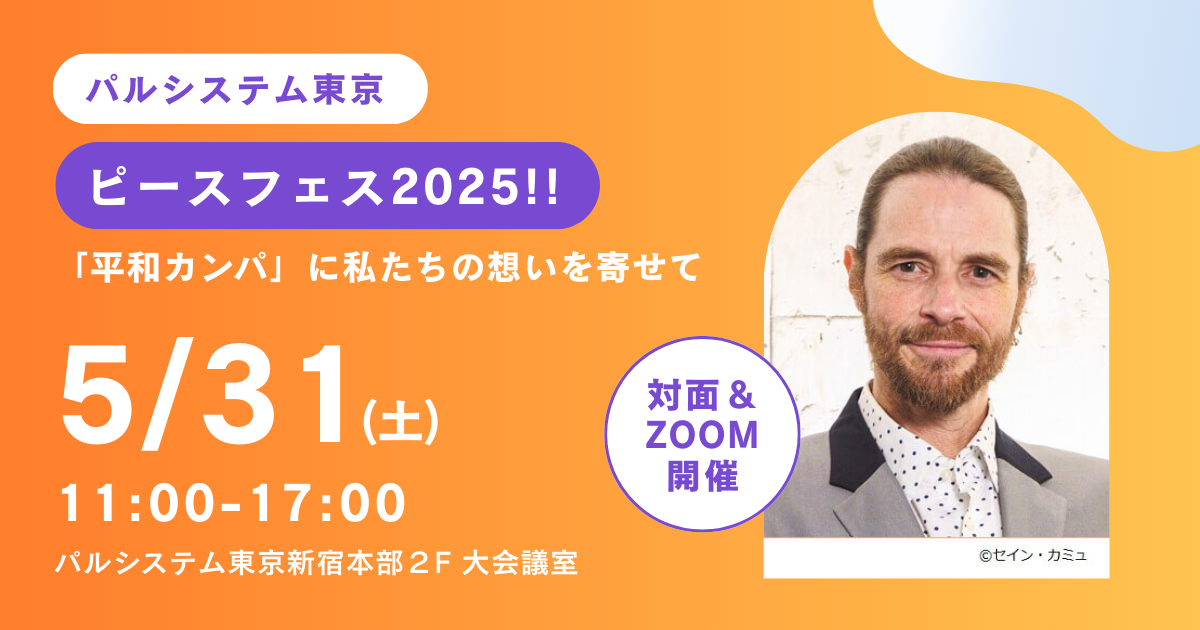

終了2025年5月31日(土)11:00-17:00

終了2025年5月31日(土)11:00-17:005/31(土) 【パルシステム東京】ピースフェス2025‼ ~「平和カンパ」に私たちの想いを寄せて~

- 対面

終了2025年5月3日(土)

終了2025年5月3日(土)5/3(土)2025憲法大集会に登壇します

- 対面

終了2025年4月30日(水)19:00-20:30

終了2025年4月30日(水)19:00-20:304/30(水)【緊急セミナー】「ミャンマー中部大地震 人びとに届く支援とは」

- 対面

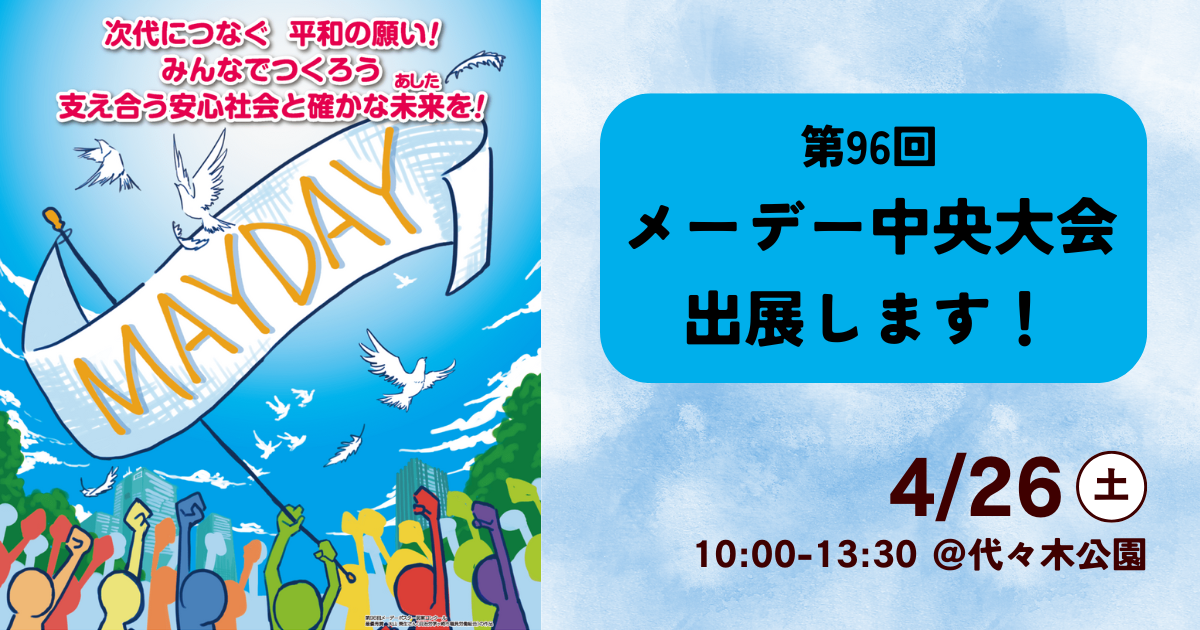

終了2025年4月26日(土)10:00~

終了2025年4月26日(土)10:00~4/26(土)第96回メーデー中央大会に出展します!

- オンライン

開催予定2025年8月2日(土)

開催予定2025年8月2日(土)8/2(土)【夏休み特別企画】家族で考える「壁で分断された国パレスチナ」ピーススタディツアー

- オンライン 対面

開催予定2025年7月13日(日)13:00~15:00

開催予定2025年7月13日(日)13:00~15:007/13(日)対面&オンライン【なぜ私たちは済州島へ】2025 次世代のための済州4・3 ピースツアー 報告会 @東京

- 対面

開催予定2025年7月6日(木)13:30~16:30

開催予定2025年7月6日(木)13:30~16:307/6(日)パレスチナのことを知ろう 映画上映会&トークイベント@山梨

- 月刊JVC

開催予定2025年6月27日(金)20時~、6月28日(土)20時~

開催予定2025年6月27日(金)20時~、6月28日(土)20時~6/27~6/28【月刊JVC#42】2025次世代のための 済州4・3ピースツアー ~歴史と向き合い、これからを考える~

- 対面

開催予定2025年6月10日(火)~

開催予定2025年6月10日(火)~【6/10より開催】つながる世界〜パレスチナのこどもたち写真展+絵本作家の絵画展

- 対面 オンライン

終了2025年5月31日(土)

終了2025年5月31日(土)5/31開催【田島征三氏登壇】ラオスの森は今も歌っていますか?アーティストトーク

- 対面 オンライン

終了2025年5月31日(土)11:00-17:00

終了2025年5月31日(土)11:00-17:005/31(土) 【パルシステム東京】ピースフェス2025‼ ~「平和カンパ」に私たちの想いを寄せて~

- 対面

終了2025年5月3日(土)

終了2025年5月3日(土)5/3(土)2025憲法大集会に登壇します

- 対面

終了2025年4月30日(水)19:00-20:30

終了2025年4月30日(水)19:00-20:304/30(水)【緊急セミナー】「ミャンマー中部大地震 人びとに届く支援とは」

- 対面

終了2025年4月26日(土)10:00~

終了2025年4月26日(土)10:00~4/26(土)第96回メーデー中央大会に出展します!

- 対面

終了2025年4月13日(日)14:00~15:30

終了2025年4月13日(日)14:00~15:304/13(日)開催【戦闘から2年スーダンに注目して!】NGO共同記者会見&バナーアクション

- オンライン

終了2025年3月29日 (土)19:00~21:00

終了2025年3月29日 (土)19:00~21:003/29(土)【春休み特別企画】壁で分断された国パレスチナ ピーススタディツアー 100年後も変わらない学びを ~パレスチナが問いかける「平和」と「未来」~

- 対面

終了2025年3月28日(金)

終了2025年3月28日(金)3/28(金)対面開催【インターン企画】「国際協力って何だろう?」ーNGOの人と話してみよう!ー

- 月刊JVC

終了2025年3月19日(水) 21:00-22:00

終了2025年3月19日(水) 21:00-22:003/19(水)【月刊JVC#41】占領下のエルサレムー「聖都」はどうなるのかー

- 対面

終了2025年3月8日(土)13:30~15:00

終了2025年3月8日(土)13:30~15:003/8 対面開催【国際女性デー講演会】占領・紛争下に生きるパレスチナの女性たち

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 2025年06月 | 2025年08月 » | |||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

|

6

|

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|

13

|

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

期間で絞り込む

- 2014年10月(1)

- 2022年09月(1)

- 2022年10月(7)

- 2022年11月(3)

- 2022年12月(4)

- 2023年01月(2)

- 2023年02月(6)

- 2023年03月(4)

- 2023年04月(2)

- 2023年05月(4)

- 2023年06月(6)

- 2023年07月(10)

- 2023年08月(7)

- 2023年09月(6)

- 2023年10月(7)

- 2023年11月(16)

- 2023年12月(7)

- 2024年01月(4)

- 2024年02月(2)

- 2024年03月(7)

- 2024年04月(3)

- 2024年05月(4)

- 2024年06月(5)

- 2024年07月(8)

- 2024年08月(6)

- 2024年09月(8)

- 2024年10月(4)

- 2024年11月(4)

- 2024年12月(5)

- 2025年01月(3)

- 2025年02月(5)

- 2025年03月(6)

- 2025年04月(3)

- 2025年05月(3)

- 2025年06月(2)

- 2025年07月(2)

- 2025年08月(1)