会報誌NEWS LETTER

『Trial & Error』(トライアル・アンド・エラー/試行錯誤)は、年3回発行しているアジア、中東、アフリカなどでの活動や国内活動を知ることができる会報誌です。

最新号より前のバックナンバーは全文をPDFでダウンロードできます。

『年次報告書』はこちらのページよりご覧ください。

-

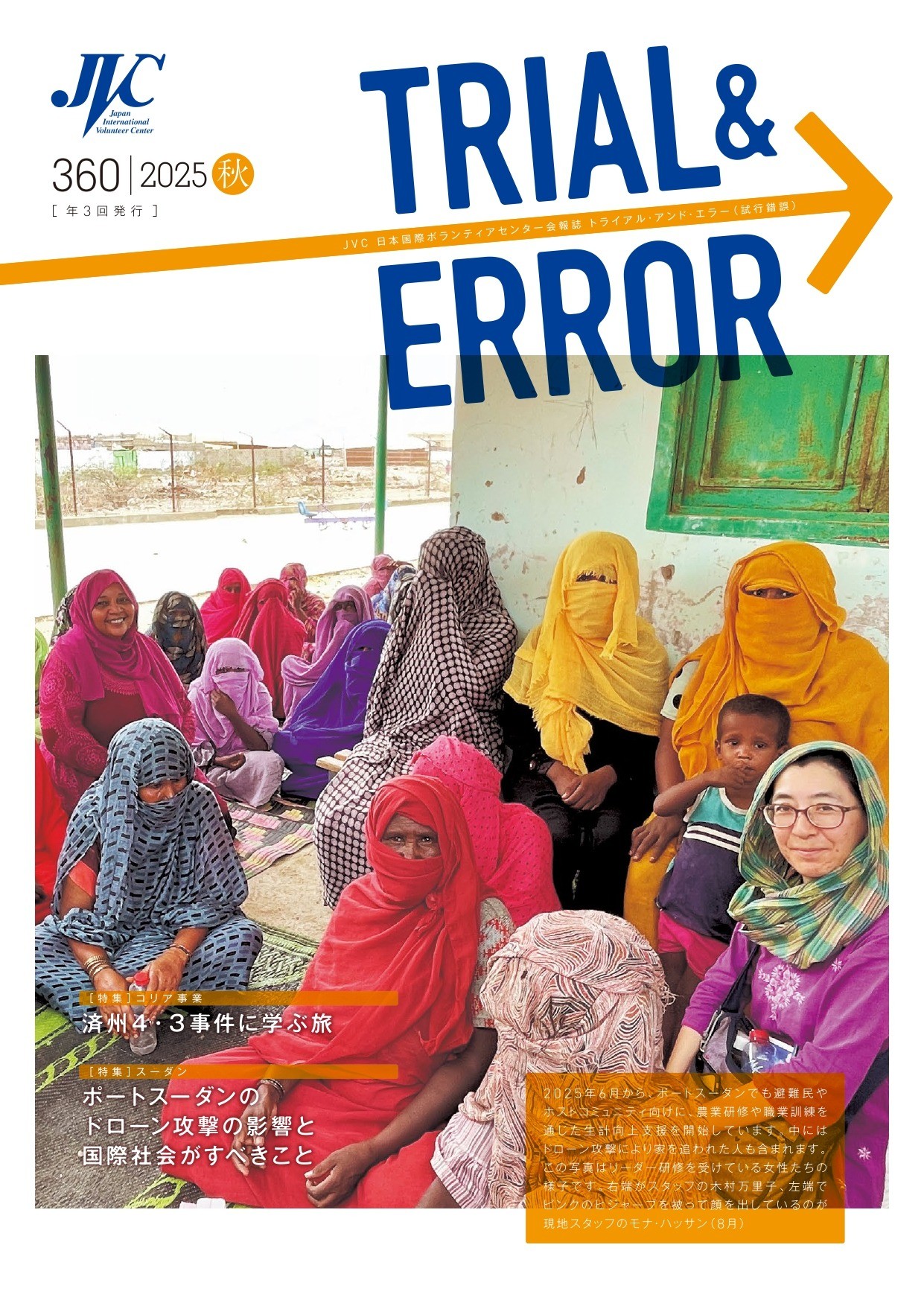

No.360

発行年:2025.10.20コリア事業~済州4・3事件に学ぶ旅

-

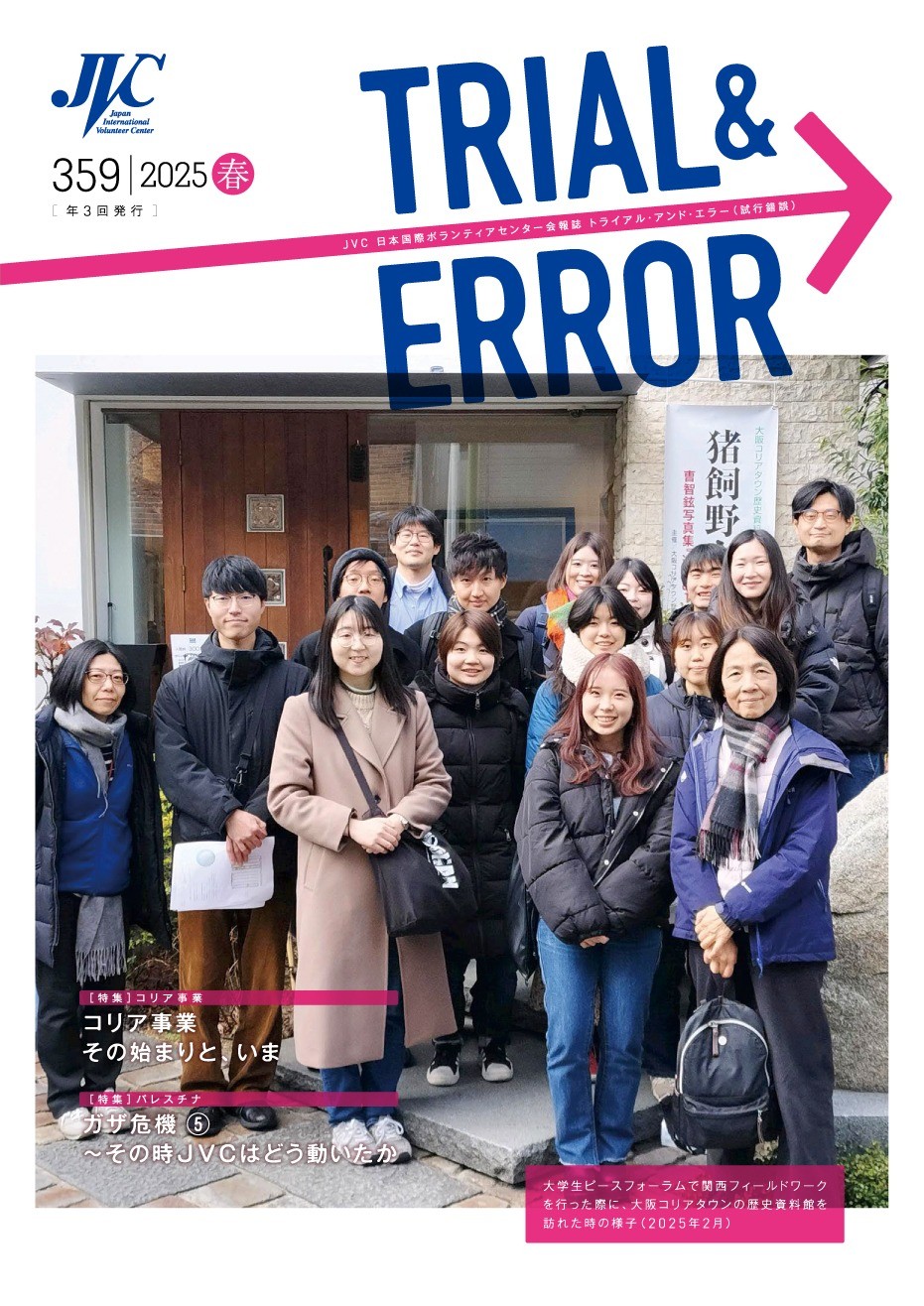

No.359

発行年:2025.04.20ガザ危機⑤~その時JVCはどう動いたか

-

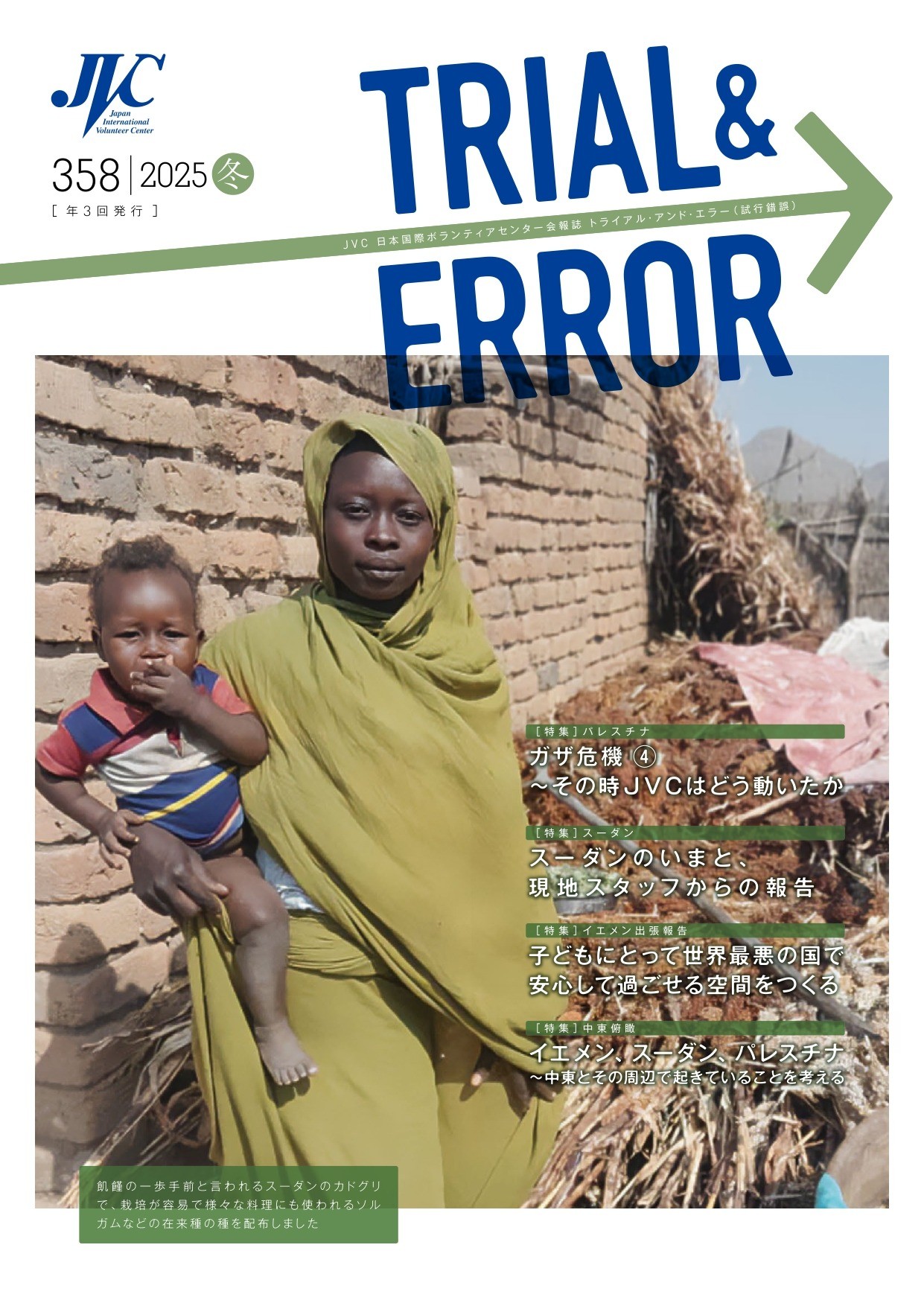

NO.358

発行年:2025.01.20ガザ危機④~その時JVCはどう動いたか

-

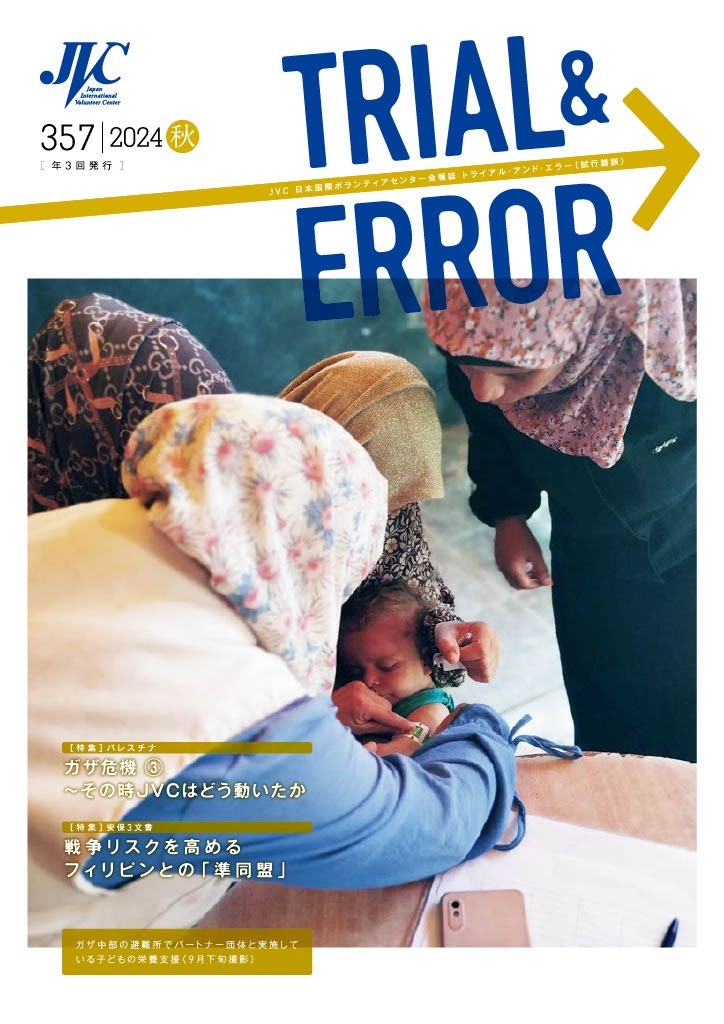

NO.357

発行年:2024.10.20ガザ危機③〜その時JVCはどう動いたか

-

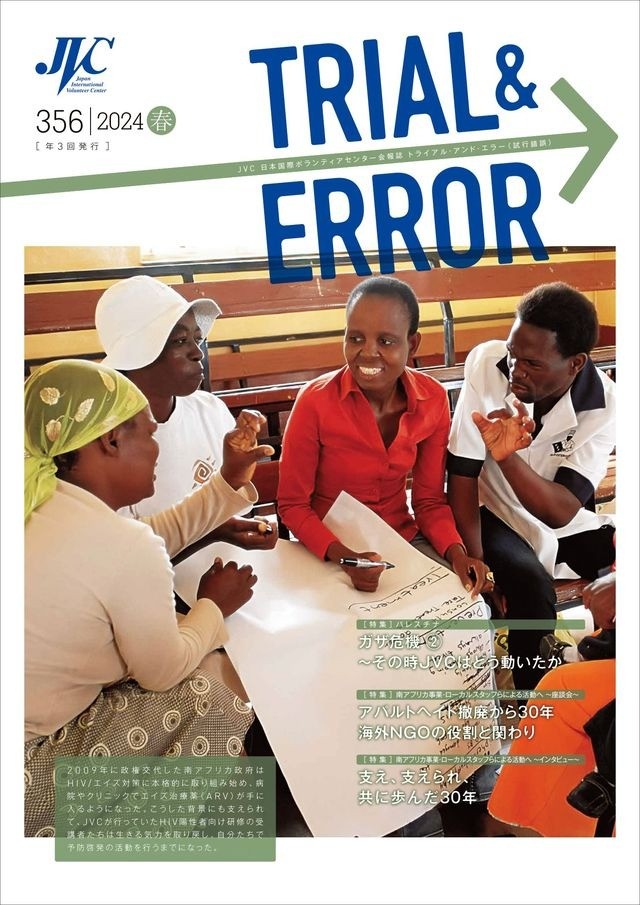

NO.356

発行年:2024.04.20ガザ危機②〜その時JVCはどう動いたか

-

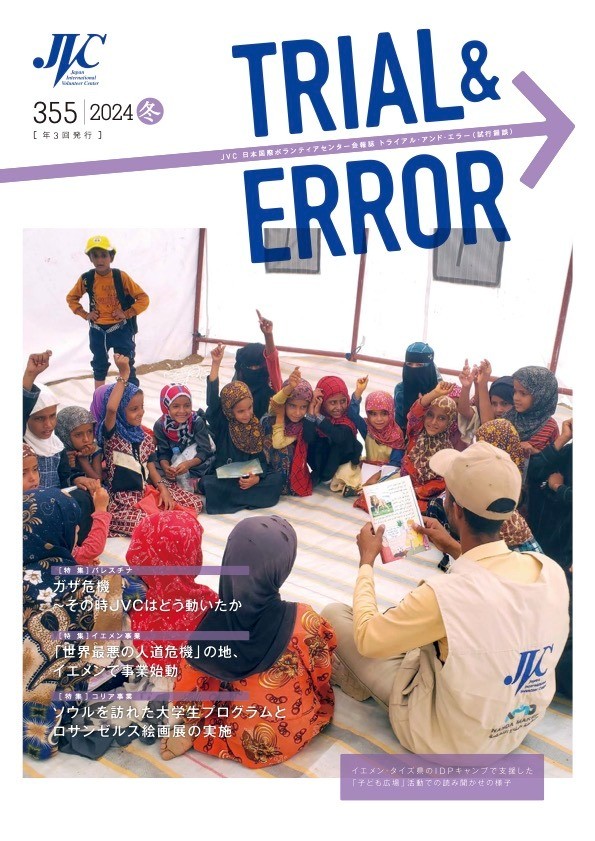

NO.355

発行年:2024.01.20ガザ危機〜その時JVCはどう動いたか

-

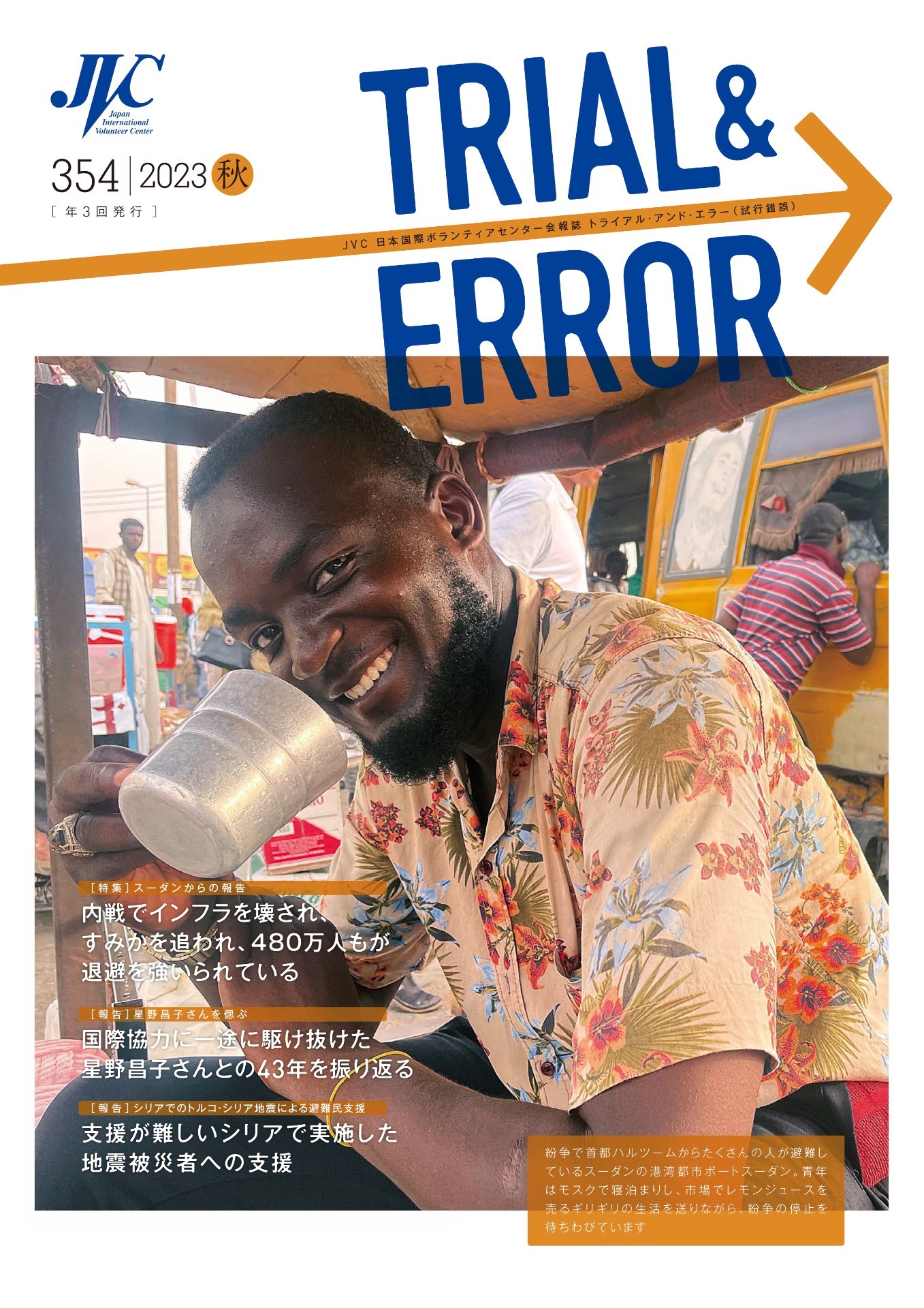

NO.354

発行年:2023.10.20内戦でインフラを壊され、すみかを追われ、480万人もが退避を強いられている(スーダン)

-

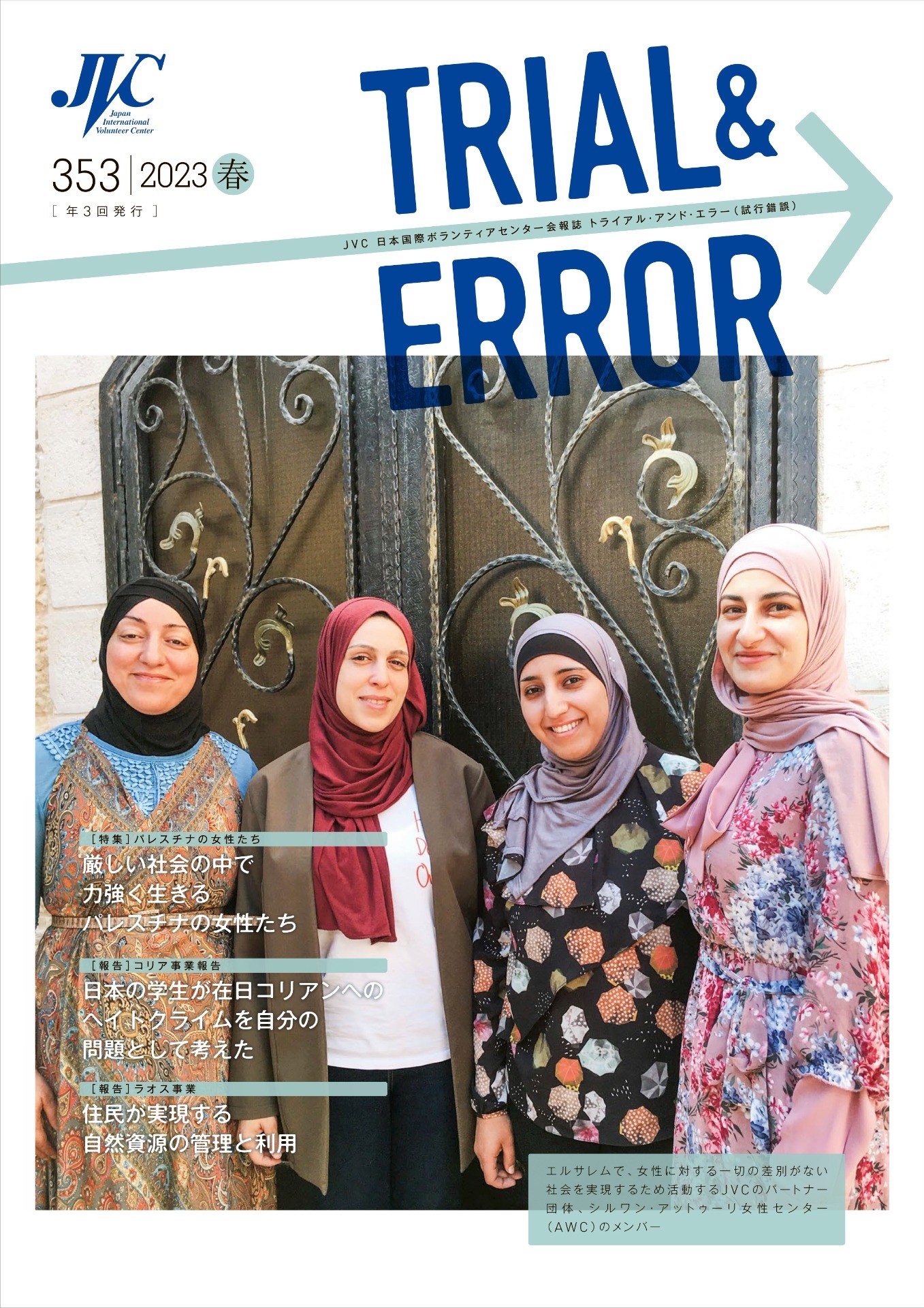

NO.353

発行年:2023.04.20厳しい社会の中で力強く生きるパレスチナの女性たち

-

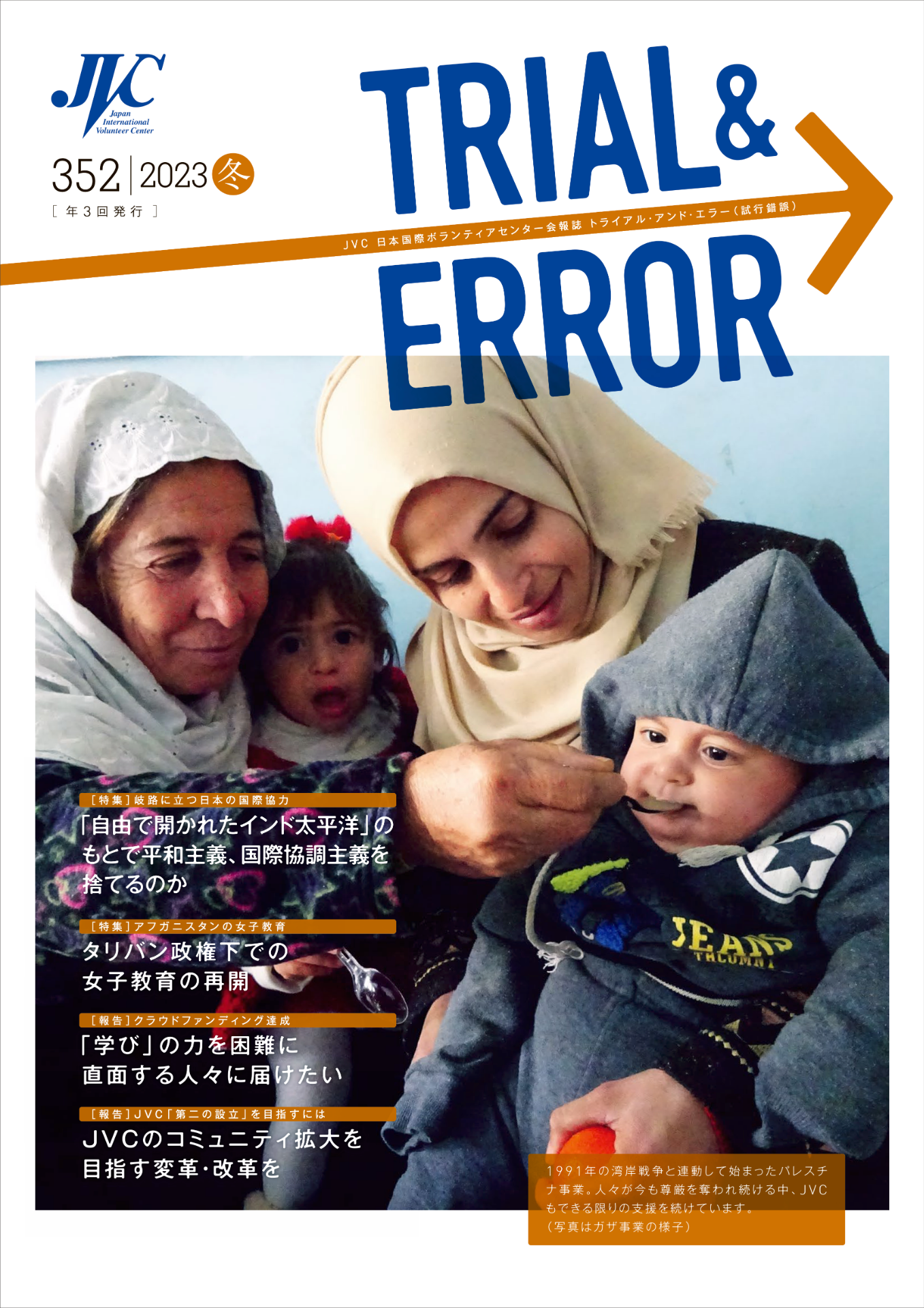

NO.352

発行年:2023.01.20「自由で開かれたインド太平洋」のもとで平和主義、国際協調主義を捨てるのか